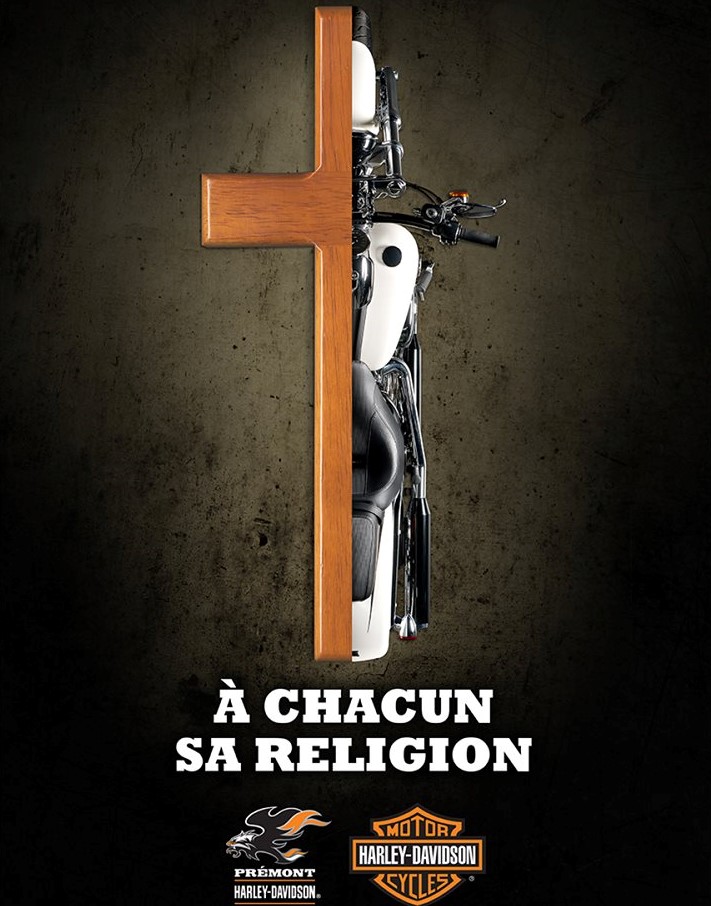

Le religieux dans la publicité : quelle place pour la création publicitaire dans une société en pleine mutation culturelle et médiatique ?

Le 25 février 2019, de nombreuses réactions éclatent sur les réseaux sociaux : la firme internationale de sport Décathlon fait polémique auprès d’une partie de la population européenne lorsqu’elle décide de commercialiser en ligne, en France, un hijab de course. Les réactions

Religion, quand tu nous tiens !

L’islam, l’islamisme (surtout) et le Coran intéressent de plus en plus, chacun en a fait le constat. On ne compte plus les livres sur l’islamisme et le débat fait rage sur ses causes et la façon d’en éviter les conséquences.