Du bon ou du mauvais usage du mesliérisme

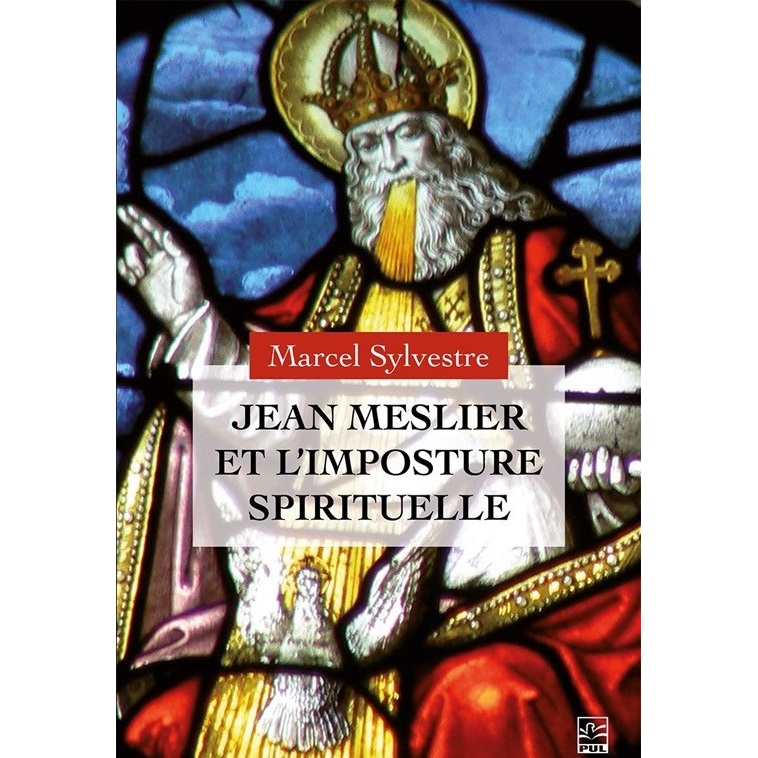

Cette réflexion sur ce que nous retenons ou faisons du message d’un penseur m’est venue à la suite de la lecture du petit opuscule que Marcel Sylvestre vient de consacrer à Jean Meslier, le « bon curé Meslier », athée et matérialiste,

« Unissez-vous donc, peuples ! » Le curé Jean Meslier, précurseur de Karl Marx

Jean Meslier est un des précurseurs les moins connus du marxisme. Il est pourtant plus d’un siècle avant Engels et Marx – c’est-à-dire avant la Révolution française et la révolution industrielle, avant le triomphe de la bourgeoisie et la formation