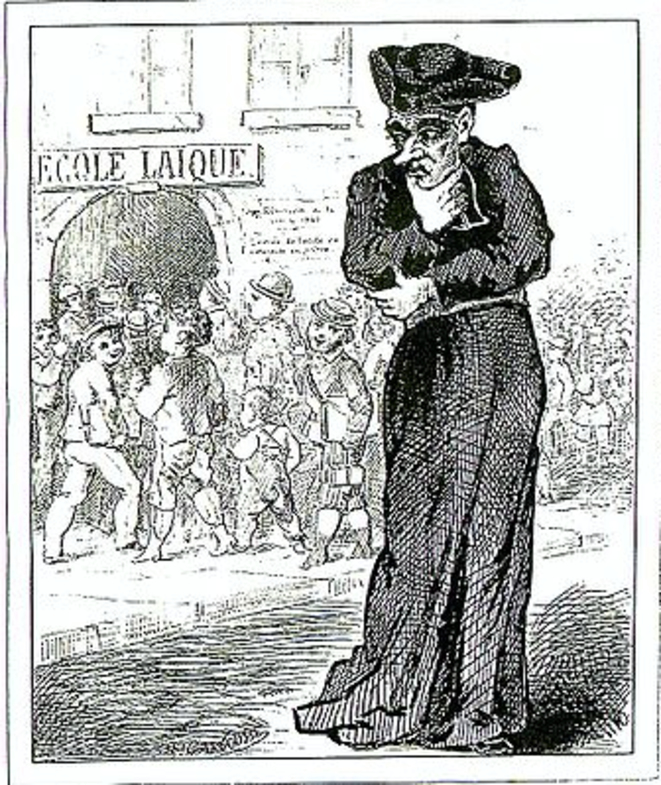

Les Fêtes (laïques) de la jeunesse (laïque)

Tout autant que celles des Églises, la vie et l’histoire du mouvement anticlérical, généralement appelé « laïque » en Belgique, ne sont pas un long fleuve tranquille. Bien des changements, subis ou voulus, s’y sont opérés. La question des Fêtes de la jeunesse

La nouvelle gouvernance de l’enseignement en Communauté française

En guise de prélude, examinons deux citations qui peuvent nous éclairer : « La Ligue inscrira en tête de son programme l’étude et la discussion permanente de tout ce qui se rattache à l’instruction et à l’éducation ; par-là elle occupera sans