La laïcité… mais laquelle ? (I)[1]

Une laïcité ou des laïcités ! Serge Deruette Limpide et épineuse question que celle de la laïcité. Limpide, parce qu’aujourd’hui, elle semble aller de soi et s’inscrire dans les valeurs indubitables de l’État de droit. Mais épineuse tout de même, sinon surtout, en ce que le

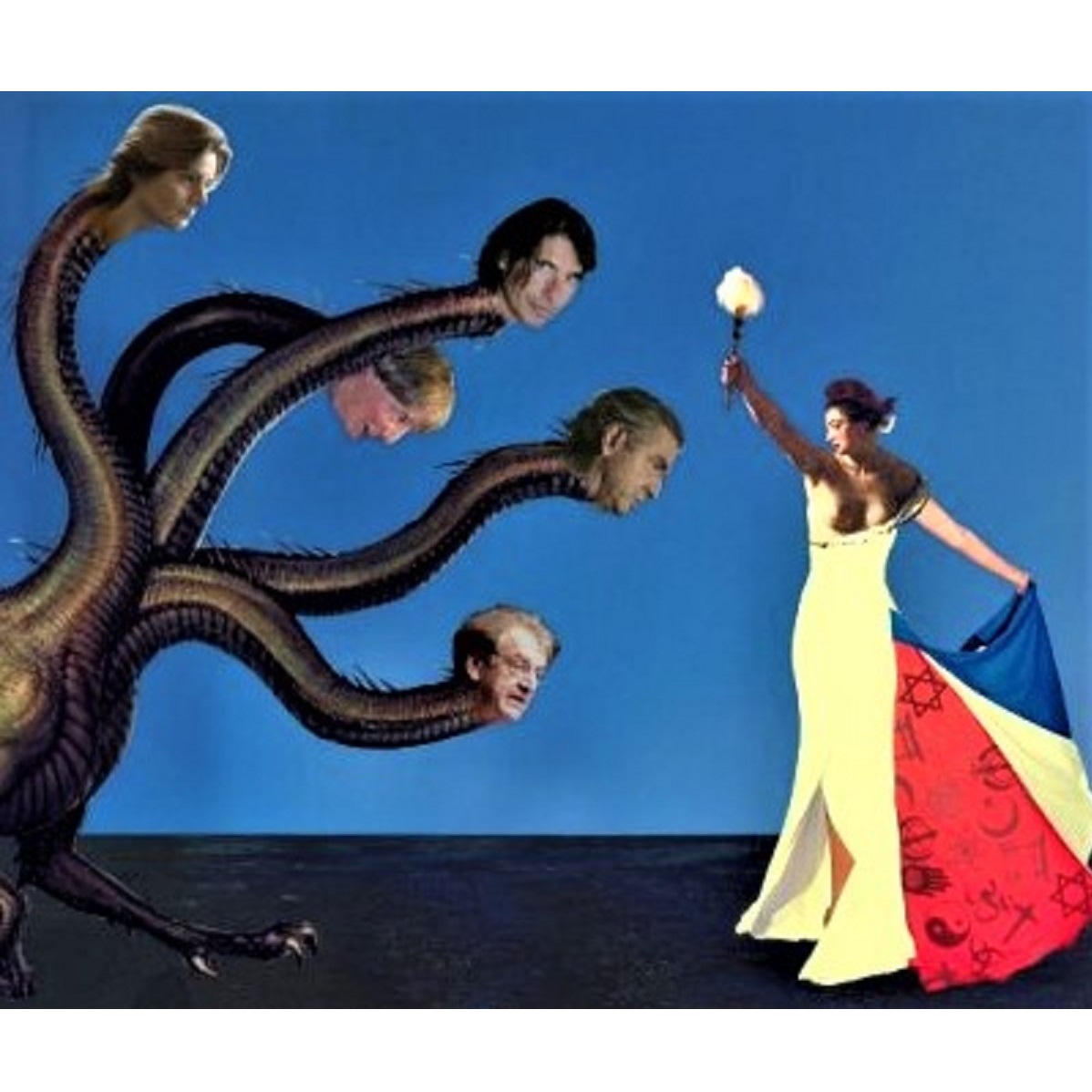

Ce n’est pas parce que Dieu est mort qu’il a cessé de nous parler. La religion comme marqueur identitaire

Stéphane François La référence nietzschéenne du titre de ce texte renvoie à une idée simple, qui sera le fil conducteur de cet article : malgré la sécularisation (à ne pas confondre avec la laïcisation)[1], c’est-à-dire l’éloignement des personnes de la pratique religieuse,