Jeunes athées flamands enragés, une espèce nouvelle ?

Jacques Hermans a signé dans La Libre Belgique du 26 août un petit article intitulé « L’athéisme “dogmatique” en hausse en Flandre ». Comme souvent, le titre en remet par rapport à l’article lui-même : il s’agit des résultats d’une enquête menée à la

Peut-on croire sans raison ?

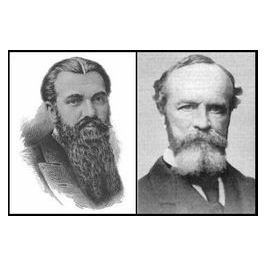

Au XIXe siècle, le mathématicien britannique William Clifford (1845-1879) et le psychologue et philosophe américain William James (1842-1910) abordaient, chacun au travers d’un texte, un débat sur ce que veut dire « croire » et sur ce qui peut justifier une croyance.