Jésus a bel et bien existé

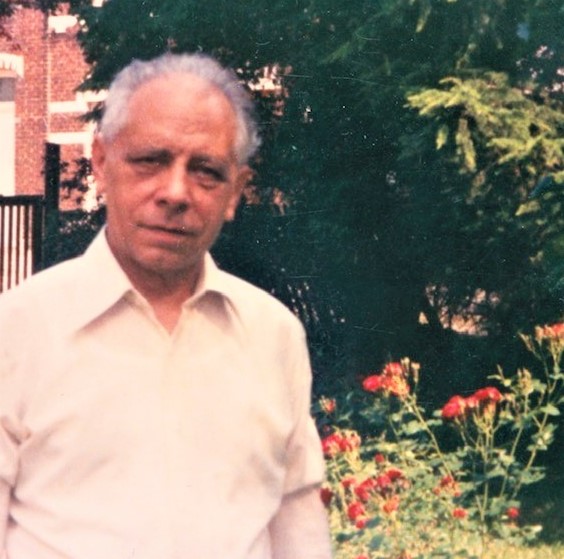

Robert Joly Le texte ci-dessous est la retranscription d’une conférence donnée par Robert Joly le 22 février 1985 au Roeulx. La retranscription est l’œuvre d’Yves Ramaekers et Marianne De Greef. On leur doit les sous-titres. Les passages entre crochets droits sont

De la discrétion voulue ou involontaire des athées

Lors d’un récent voyage en Bavière, j’ai choisi de visiter le site du camp de Dachau (avant d’aller à Nuremberg…), pour des raisons assez évidentes.

Ouvert dès 1933, Dachau est le premier camp de concentration nazi. Il était destiné aux opposants