S’affirmer athée aujourd’hui

Coming soon

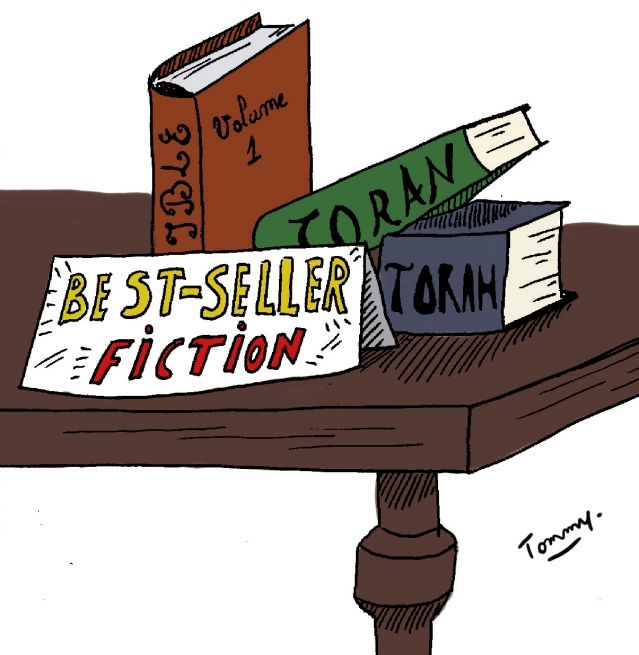

Mais comment peut-on être athée ?

Laïque, pourquoi pas ?

Clovis Trouille, un athée iconoclaste

Le bon vieux petit dictionnaire qui traîne sur nos tables définit l’iconoclaste de diverses manières. Au sens étymologique, donc au sens premier, il s’agit simplement de quelqu’un qui détruit les images et les représentations figurées. Un enfant qui déchire une image,

La folie « ramadanesque »

Dans un communiqué, le Ministère marocain des Habbous et des Affaires islamiques note : « l’observation du croissant lunaire du mois de ramadan 1437 de l’Hégire n’a pas été confirmée, dans la soirée du dimanche 29 chaâbane 1437 A.H. » correspondant au 5 juin

La chanson athée de langue française. Approche sociologique

Dans un premier article (Newsletter n°14), on avait abordé les chansons athées que je qualifierais volontiers d’historiques et on concluait « il en est d’autres ». Dans un deuxième article (Newsletter n°15), on en découvrait les sans dieu (dont quelques belges)