Merci à Patrick Tort : il a raison

"Aucun scientifique rigoureux ne contestera le fait que la vie soit une possibilité réalisée de la matière – matière qu’il devient dès lors absurde de considérer comme essentiellement ou primitivement non vivante." - Patrick Tort La thèse mise en exergue risque de

L’héritage des Lumières. Une succession après inventaire

La question de l’actualité des Lumières, de la pertinence d’un retour aux Lumières n’est pas véritablement neuve, celle de l’obsolescence de ses principes va de pair.

Le NOMA, l’entropie et la poésie

Je connais une jeune femme – j’en connais beaucoup, mais ce qu’il importe de comprendre, c’est que toutes sont jeunes par rapport à moi. Donc, je connais une jeune femme bien plus diplômée que moi et dans un domaine scientifique où je

L’Italie, colonie du Vatican

Suite aux Accords du Latran et au Concordat signés en 1929 par Mussolini avec le Vatican, l’Italie était devenue une colonie du Vatican. Garibaldi se retournait dans sa tombe.

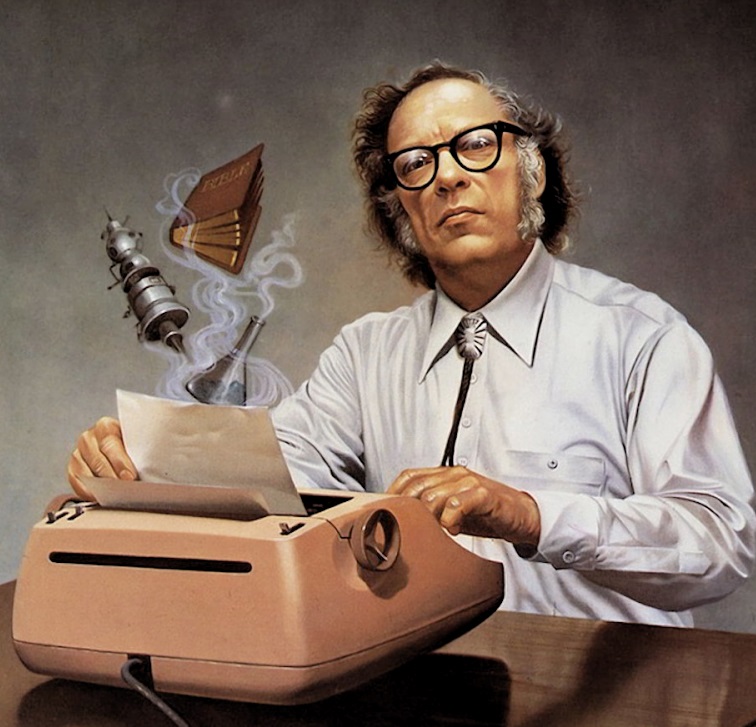

Isaac Asimov : un humain, humaniste et athée face au futur de l’humanité

Isaac Asimov est un des fondateurs de la SF – la science-fiction, cette littérature qui a introduit le paramètre de la logique scientifique dans l’élaboration d’histoires. La SF s’est autonomisée à partir de la fin des années ‘30 du siècle