Mais comment peut-on être athée ?

Laïque, pourquoi pas ?

De la religion au-delà de Saint-Germain-des-Prés

On est moins que jamais près d’en finir avec la religion, le religieux, la religiosité et, bien entendu, le retour du religieux.

J’ai déjà fait part de mes doutes sur ce retour, sur la faiblesse des arguments intrinsèques en faveur de

Beigbeder, ou l’art de recycler les poncifs les plus éculés

Juste avant d’être frigorifié fin février, j’ai saisi au vol dans une interview, sur « La RTBF - La Première », quelques mots qui m’ont fait dresser l’oreille : « L’athéisme est aujourd’hui difficilement tenable ». En soi, la phrase est ambiguë : difficilement tenable à cause des persécutions dont

La confession philosophique de Bernardino Telesio

Comme dans les précédentes entrevues fictives, un inquisiteur tente de cerner l’athéisme de l’impétrant. On trouve face à face l’enquêteur Juste Pape et le suspect Bernardino Telesio. Les réponses attribuées à Telesio dans ce texte proviennent des sources secrètes qui

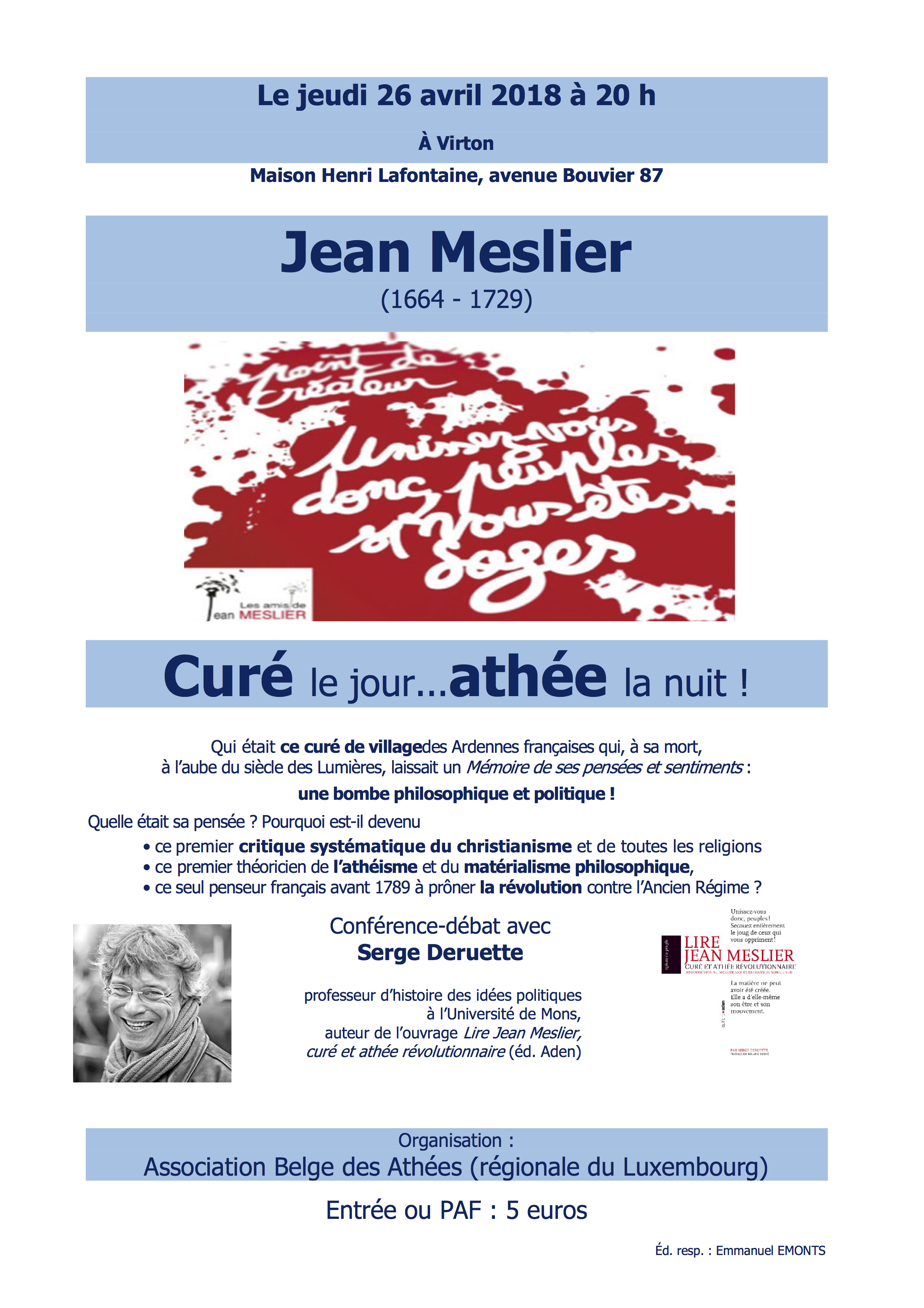

Conférence à Virton “Curé le jour… Athée la nuit !” par Serge Deruette

Le 26 avril prochain à Virton, la section luxembourgeoise de l’Association Belge des Athées organise une conférence sur l’abbé Meslier. Qui était ce curé de village des Ardennes françaises qui, à sa mort, à l’aube du siècle des Lumières, laissait un Mémoire