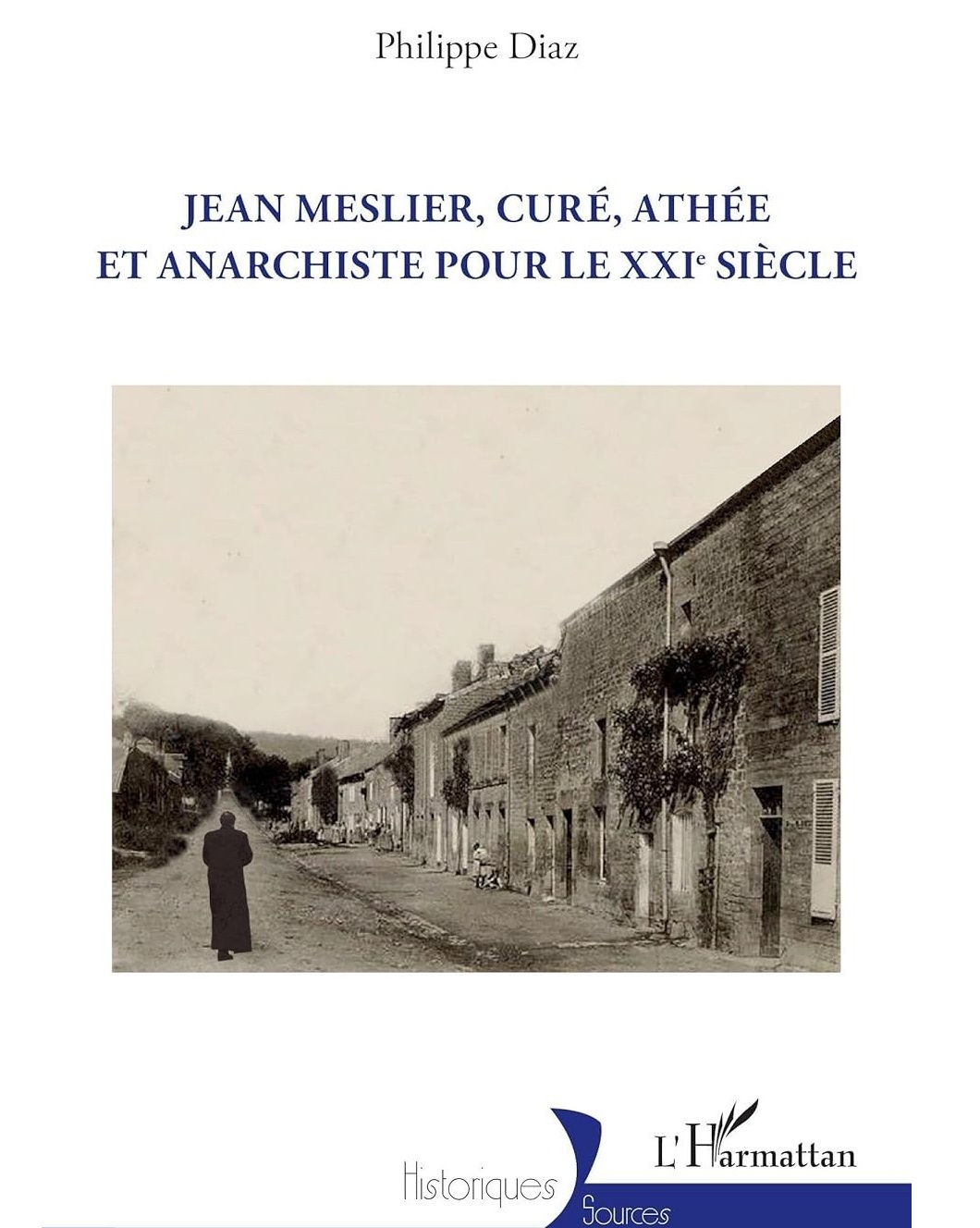

Meslier à nouveau recruté par l’anarchisme ![1]

Serge Deruette Le petit livre que Philippe Diaz vient de publier sur Jean Meslier donne de lui, à bien des égards, je vais le montrer, une image fantaisiste qui le discrédite. Il traduit la passion que l’auteur nourrit pour ce penseur

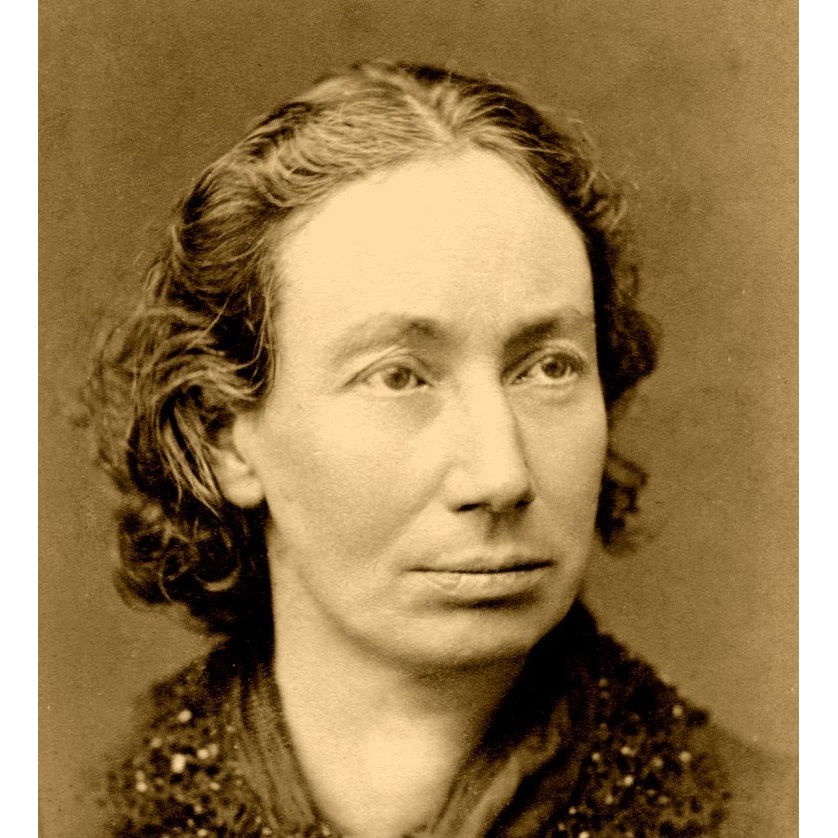

La Confession romantique et mystique de Louise Michel

Dans cette Confession romantique et mystique, comme dans les précédentes entrevues fictives, un Inquisiteur tente de cerner l’athéisme de l’impétrante ; c’est le métier d’Inquisiteur de faire parler les suspectes et les suspects d’hérésie – « Parlez, parlez, nous avons les moyens de

Confession éclectique de Denis Diderot

Dans cette Confession éclectique, comme dans les précédentes entrevues fictives, un Inquisiteur tente de cerner l’athéisme de l’impétrant ; c’est le métier d’Inquisiteur de faire parler les suspectes et les suspects d’hérésie – « Parlez, parlez, nous avons les moyens de vous faire

Le postmodernisme à l’assaut des Lumières

Superficiellement, du moins je le crains, l’hommage aux Lumières reste de rigueur. L’ex-président Obama y fait une fois de plus référence dans une interview donnée à l’occasion de la publication du premier tome de de ses Mémoires présidentiels tout en

La Confession rationaliste de James Morrow

Dans cette Confession rationaliste, comme dans les précédentes entrevues fictives, un Inquisiteur tente de cerner l’athéisme de l’impétrant ; c’est le métier d’Inquisiteur de faire parler les suspectes et les suspects d’hérésie – « Parlez, parlez, nous avons les moyens de vous faire

L’héritage des Lumières. Une succession après inventaire

La question de l’actualité des Lumières, de la pertinence d’un retour aux Lumières n’est pas véritablement neuve, celle de l’obsolescence de ses principes va de pair.