Déterminisme et libre arbitre en sociologie

L’opposition entre déterminisme et libre arbitre n’est bien sûr pas une question scientifique que la sociologie serait en mesure de trancher. Ce n’est d’ailleurs, en l’état actuel de nos connaissances, pas une question scientifique du tout : c’est une question métaphysique, préalable

Mort et avenir des religions

Entendre parler – dans un docte univers universitaire souvent si prudent – de fin des religions ne peut qu’être sympathique à un athée. Même – sinon surtout insinueront les plus caustiques – chez les anticléricaux, si la difficulté d’imaginer la

Obsolescence du clivage gauche/droite et rationalité

J’adhère sans hésitation au cœur dur de la chronique de Patrice Dartevelle : Adorno, Horkheimer, sans parler du « philonazi » Heidegger ont tout faux ; attribuer aux Lumières et à la raison les catastrophes contemporaines est un contre-sens absolu.

Confession éclectique de Denis Diderot

Dans cette Confession éclectique, comme dans les précédentes entrevues fictives, un Inquisiteur tente de cerner l’athéisme de l’impétrant ; c’est le métier d’Inquisiteur de faire parler les suspectes et les suspects d’hérésie – « Parlez, parlez, nous avons les moyens de vous faire

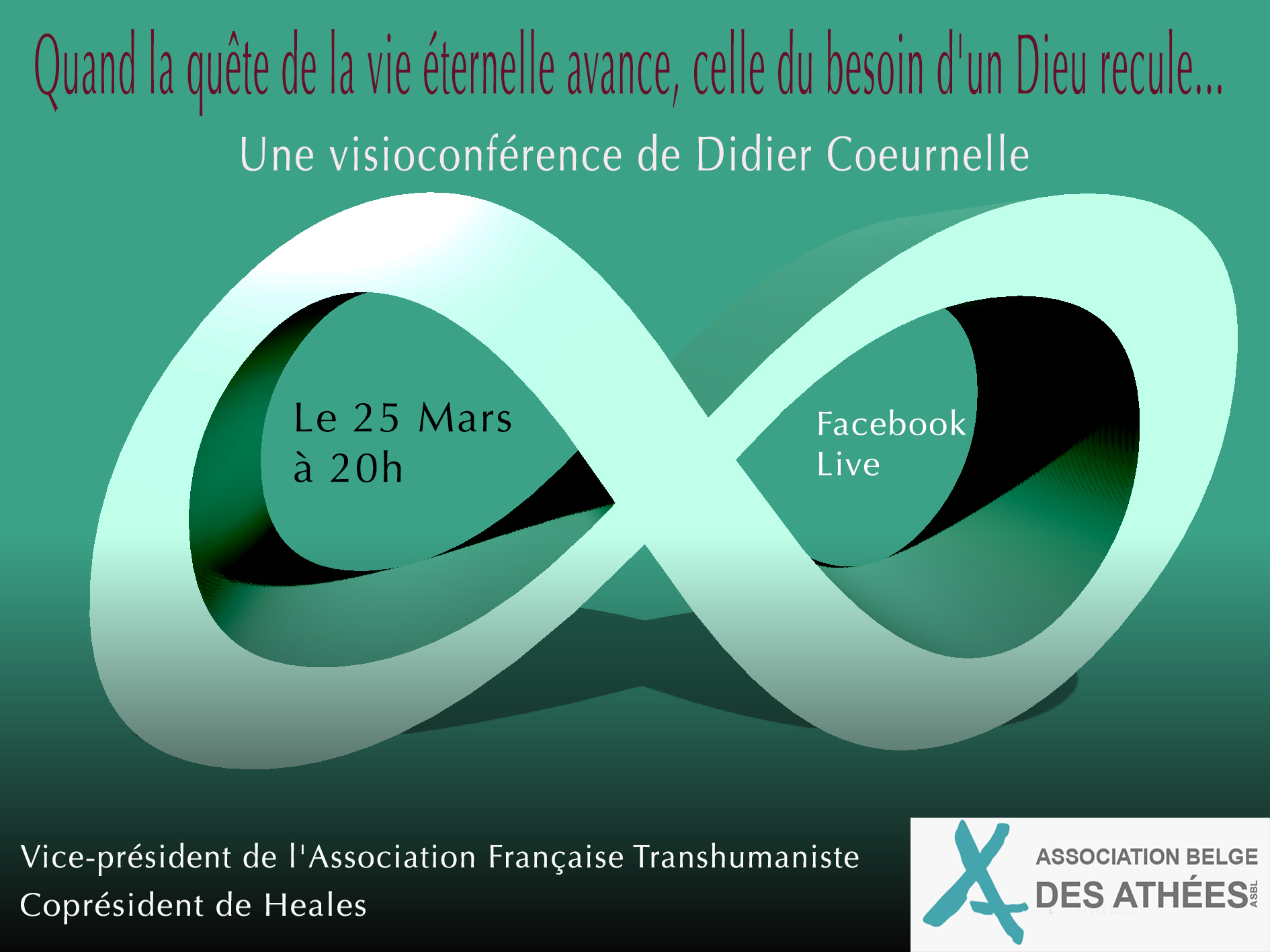

La conférence de Didier Coeurnelle en direct… C’est ici !

La question de la vie et de la mort intéresse les religions, et donc, par contrepied, l'athéisme. En ce sens, la question du transhumanisme nous semble mériter d'être abordée. Ceci étant, les points de vue exprimés par l'orateur ne représentent

“Quand la quête de la vie éternelle avance, celle du besoin d’un Dieu recule…” visioconférence de Didier Coeurnelle le 25 mars à 20h en direct sur notre site

"Quand la quête de la vie éternelle avance, celle du besoin d'un Dieu recule