Fiction et “fake news ” : depuis toujours et à jamais ?

En général, je suis spontanément prudent à l’égard des champions de l’édition planétaire – peut-être un sédiment d’une attitude aristocratique insuffisamment refoulée ? J’ai cependant oublié ces réserves mentales lorsque j’ai lu Sapiens, de l’historien israélien Yuval Noah Harari, qui

Les enfants d’athées ou de chrétiens sont-ils victimes de discrimination dans les écoles bruxelloises à majorité musulmane ?

Mener sa vie « comme bon nous semble » est plutôt difficile, voire téméraire, quand on n’est pas musulman dans une école à majorité musulmane. Les enfants de chrétiens et les enfants d’athées sont victimes de discriminations, leur conduite est réprouvée et

Sexe, religions et athéisme… Le livre !

NOUVEAUTÉ ! Sexe, religions et athéisme ABA Editions - Collections Etudes Athées Sommaire : Serge Deruette (Université de Mons et Association Belge des Athées) Introduction. Les préceptes sexuels, ces absolus si relatifs Chris Paulis (Université de Liège), La régulation de la sexualité par les religions Jean-Pierre Cléro (Université de

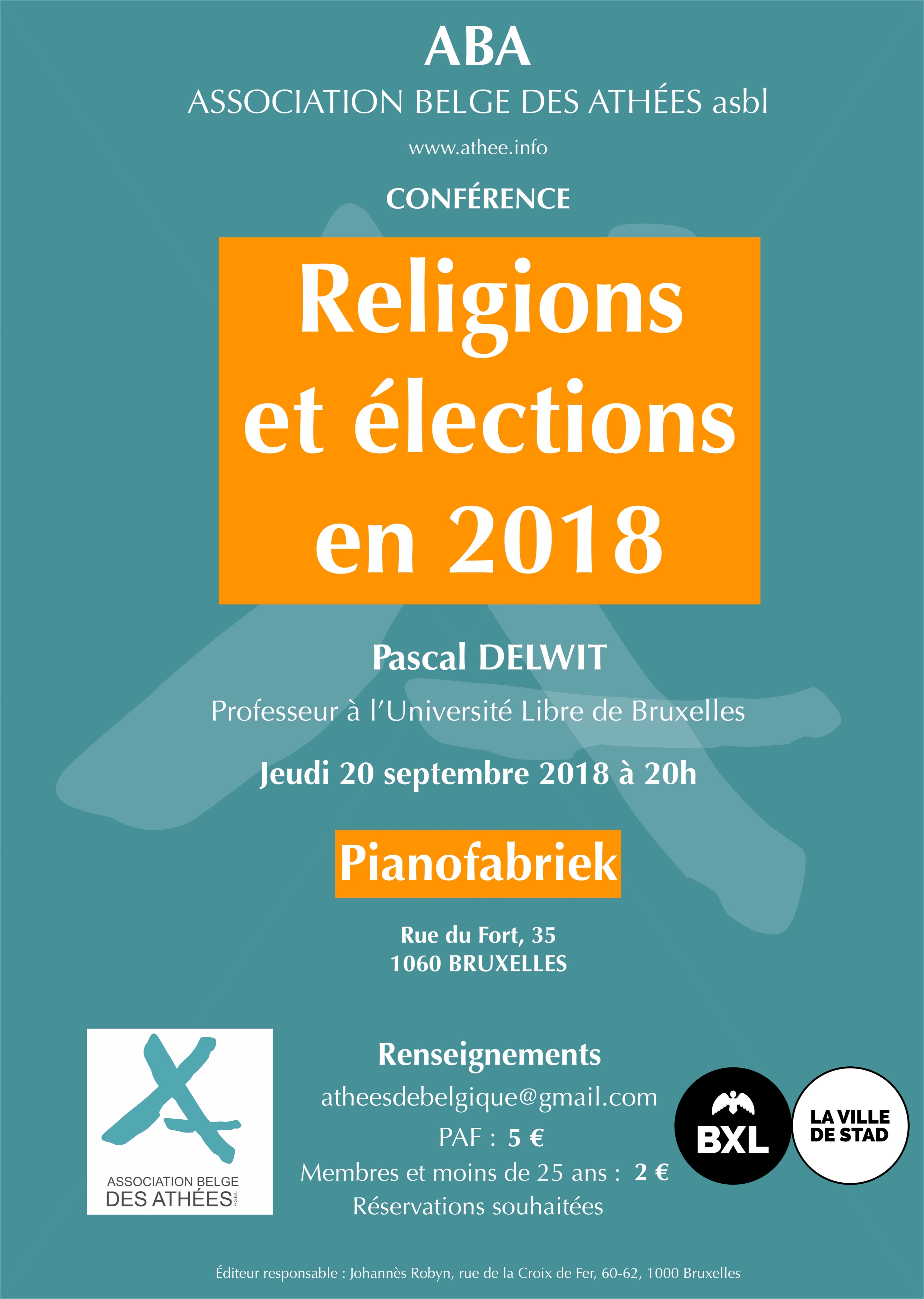

À vous de jouer (élection)

Est venu le temps de voter

De la discrétion voulue ou involontaire des athées

Lors d’un récent voyage en Bavière, j’ai choisi de visiter le site du camp de Dachau (avant d’aller à Nuremberg…), pour des raisons assez évidentes.

Ouvert dès 1933, Dachau est le premier camp de concentration nazi. Il était destiné aux opposants

Mais comment peut-on être athée ?

Laïque, pourquoi pas ?