Confession mémorielle de Simone Veil

Marco Valdo M.I. Dans cette Confession mémorielle[1], comme dans les précédentes entrevues fictives [2], un Inquisiteur tente de cerner l’athéisme de l’impétrante ; c’est le métier d’Inquisiteur de faire parler les suspectes et les suspects d’hérésie – « Parlez, parlez, nous avons les moyens

La Confession lumineuse de Voltairine de Cleyre

Marco Valdo M. I. Dans cette Confession lumineuse, comme dans les précédentes entrevues fictives [1], un Inquisiteur tente de cerner l’athéisme de l’impétrante ; c’est le métier d’Inquisiteur de faire parler les suspectes et les suspects d’hérésie – « Parlez, parlez, nous avons les moyens

La laïcité… mais laquelle ? (I)[1]

Une laïcité ou des laïcités ! Serge Deruette Limpide et épineuse question que celle de la laïcité. Limpide, parce qu’aujourd’hui, elle semble aller de soi et s’inscrire dans les valeurs indubitables de l’État de droit. Mais épineuse tout de même, sinon surtout, en ce que le

La Confession radioactive de Marie Curie

Marco Valdo M.I. Dans cette Confession radioactive[1], comme dans les précédentes entrevues fictives [2], un Inquisiteur tente de cerner l’athéisme de l’impétrante ; c’est le métier d’Inquisiteur de faire parler les suspectes et les suspects d’hérésie – « Parlez, parlez, nous avons les moyens

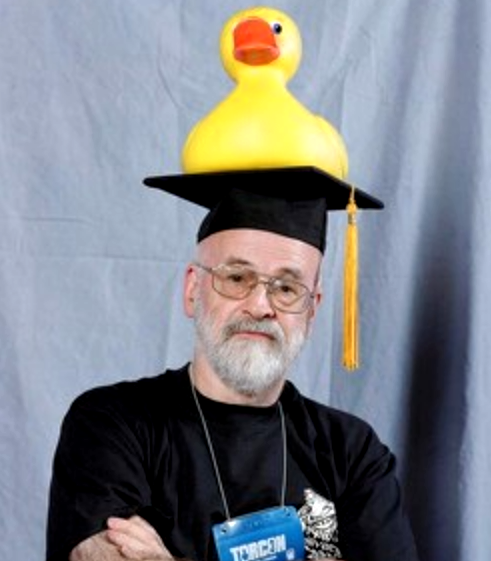

La Confession « fantasiste » de Terry Pratchett

Marco Valdo M.I. Dans cette Confession fantasiste[1], comme dans les précédentes entrevues fictives [2], un Inquisiteur tente de cerner l’athéisme de l’impétrant ; c’est le métier d’Inquisiteur de faire parler les suspectes et les suspects d’hérésie – « Parlez, parlez, nous avons les moyens

Au-delà de l’Ubuntu

L’expérience et les défis de l’humanisme en Ouganda Paolo Ferrarini L’Afrique est sans doute le continent le moins « athée », mais il est traversé à son tour par les premières brises de la sécularisation et donc aussi par de dures réactions confessionnelles et la répression

La Confession optimiste de Jean-Paul Sartre

Marco Valdo M.I. Dans cette « Confession optimiste », comme dans les précédentes entrevues fictives((Carlo Levi, Raoul Vaneigem, Clovis Trouille, Isaac Asimov, Jean-Sébastien Bach, Bernardino Telesio, Mark Twain, Satan, Savinien Cyrano de Bergerac, Michel Bakounine, Dario Fo, Hypatie, Cami, Dieu le Père, Émilie du Châtelet, Percy Byssche Shelley, James Morrow, Denis Diderot, Louise Michel, Jean Meslier, Alexandre Zinoviev, Edgar Morin, Simone de Beauvoir.)), un Inquisiteur

La Confession pragmatique de Simone de Beauvoir

Marco Valdo M.I. Dans cette Confession pragmatique, comme dans les précédentes entrevues fictives (1) ((Carlo Levi, Raoul Vaneigem, Clovis Trouille, Isaac Asimov, Jean-Sébastien Bach, Bernardino Telesio, Mark Twain, Satan, Savinien Cyrano de Bergerac, Michel Bakounine, Dario Fo, Hypatie, Cami, Dieu le Père, Émilie du Châtelet, Percy Byssche Shelley, James Morrow, Denis Diderot, Louise Michel, Jean Meslier, Alexandre Zinoviev, Edgar Morin)), un

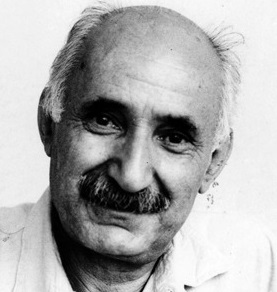

Turan Dursun, l’imam turc devenu athée

Au pays d’Atatürk, la laïcité toute relative et fragile du pays a donné naissance à plusieurs générations de citoyens critiques de la religion et ce, malgré le fait que l’islam sunnite y soit érigé en religion d’État et y soit