Déterminisme et libre arbitre en sociologie

L’opposition entre déterminisme et libre arbitre n’est bien sûr pas une question scientifique que la sociologie serait en mesure de trancher. Ce n’est d’ailleurs, en l’état actuel de nos connaissances, pas une question scientifique du tout : c’est une question métaphysique, préalable

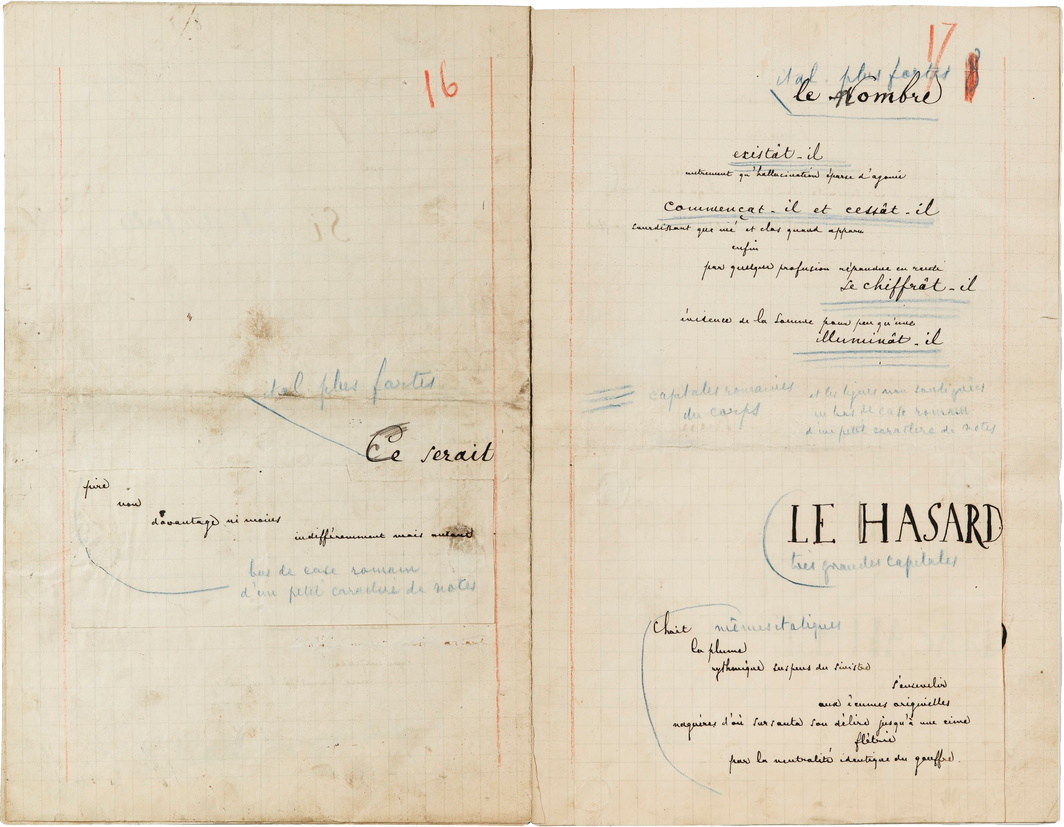

« Un Coup de Dés jamais n’abolira le Hasard »[1]

Les platistes, les climato-sceptiques, les pourfendeurs de vaccins ont le vent en poupe, et leurs succès font des dégâts. L’antidote à ces perversions ne se trouve malheureusement pas en pharmacie, même avec une ordonnance en bonne et due forme. Mais

Sommes-nous libres de nos choix ? (conférence en streaming)

Le déterminisme sociologique face au libre arbitre