L’athée Jean Meslier dans la toponymie par Serge DERUETTE

La célébrité, la renommée, la reconnaissance sociale envers les personnages historiques se retrouve marquée dans la toponymie. Celle-ci en est en quelque sorte le reflet de leur notoriété. Parce que le penseur qu’a été Jean Meslier ne suscite que depuis

Enquête sur un athée par Yves Ramaekers

CARLO LEVI (Peintre et écrivain antifasciste)1 par Marco Valdo M.I. Athée

L’obélisque de Moscou sur lequel figurait le nom de Jean Meslier par Serge Deruette

Tous les grands personnages ont leur statuaire qui à la fois reflète leur célébrité et y contribue. Aussi ne s’étonnera-t-on pas que Jean Meslier (1664-1729), le premier théoricien de l’athéisme, n’ait pas cet honneur : trop peu célèbre et trop peu

Islamophobie ? Vous avez dit islamophobie ? par Jacques Teghem

5 janvier 2015 : Charb, dessinateur, journaliste et directeur de « Charlie Hebdo » depuis 2009, finalise un essai intitulé « Lettre aux escrocs de l’islamophobie qui font le jeu des racistes » (Editions Les échappés). [1] 7 janvier 2015 : Charb est tué, avec plusieurs

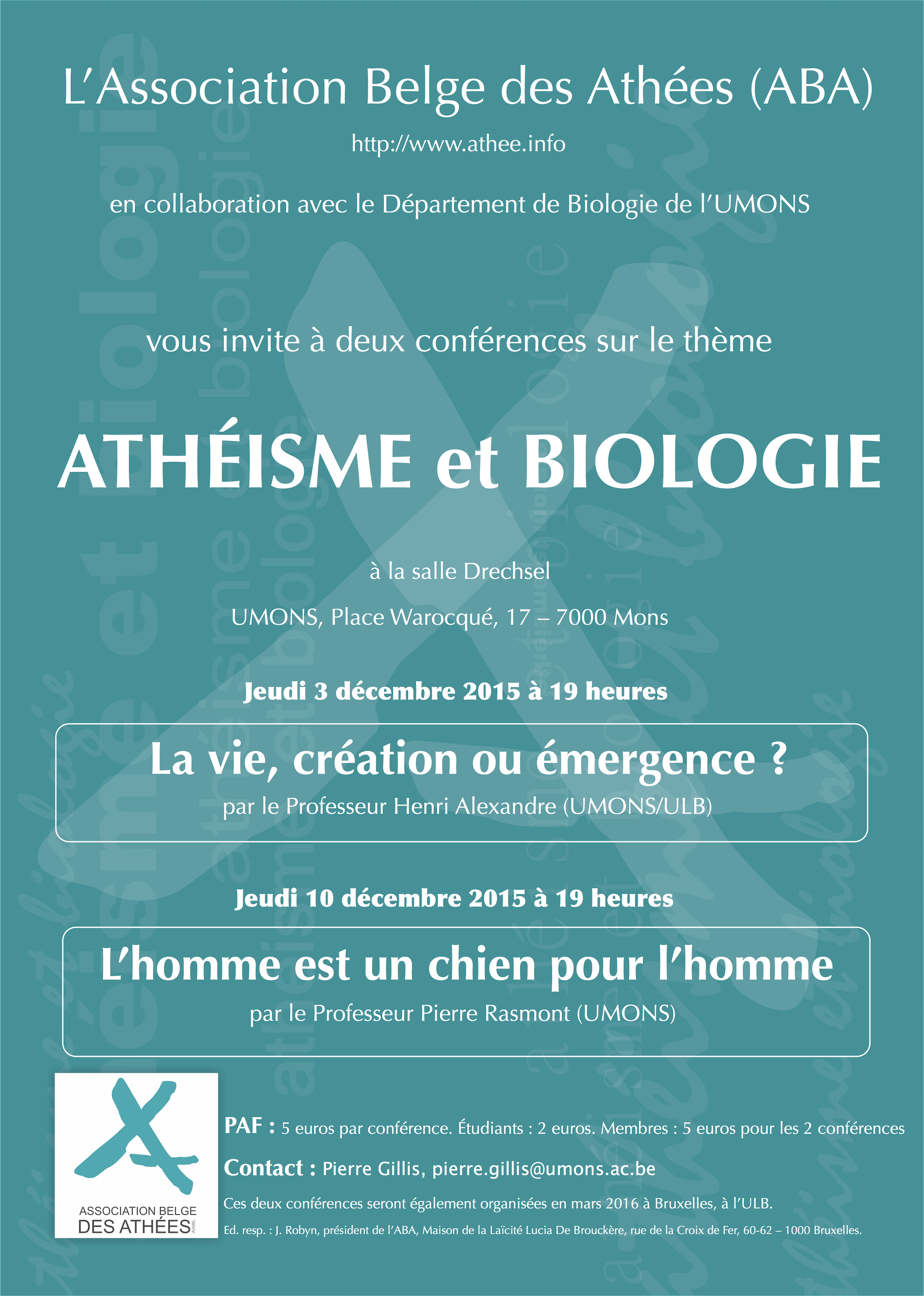

Cycle de conférences : Athéisme et Biologie

Ce jeudi 10 décembre, Pierre Rasmont (UMONS) viendra nous présenter une conférence "L'homme est un chien pour l'homme". La conférence, qui s’intègre dans le cycle "Biologie et Athéime" organisé par le département de biologie et l'Association Belge des athées, aura lieu

Passé et présent . Des guerres de religion par Patrice Dartevelle

Le nombreux attentats, inattendus dans leurs modalités mais de plus en plus prévisibles dans leur principe, perpétrés par des fanatiques au nom de l'islam ou d'un islam "pur" dans des grandes villes de tous les continents (on commence par La Mecque en 1979) et tout récemment à Paris aboutissent à des interrogations sur un islam qu'on ne voyait pas vraiment chez nous ou à des affirmations plus ou moins péremptoires sur la spécificité de l'islam et sa responsabilité dans les massacres.