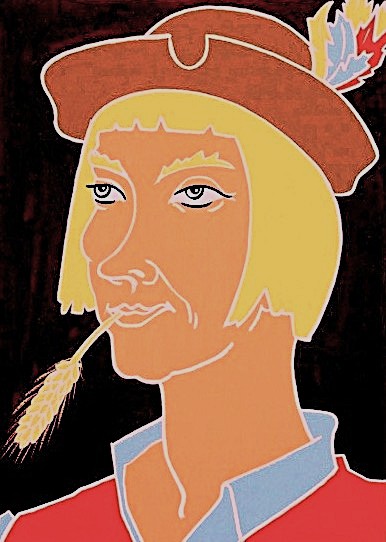

La Confession espiègle de Till Ulenspiegel

Marco Valdo M.I. Dans cette Confession espiègle, comme dans les précédentes entrevues fictives [1], un Inquisiteur tente de cerner l’athéisme de l’impétrant ; c’est le métier d’Inquisiteur de faire parler les suspectes et les suspects d’hérésie ou pire – « Parlez, parlez, nous avons les

La Confession biologique de Jacques Monod

Marco Valdo M.I. Dans cette Confession biologique, comme dans les précédentes entrevues fictives [1], un Inquisiteur tente de cerner l’athéisme de l’impétrant ; c’est le métier d’Inquisiteur de faire parler les suspectes et les suspects d’hérésie ou pire – « Parlez, parlez, nous avons

La Confession lumineuse de Voltairine de Cleyre

Marco Valdo M. I. Dans cette Confession lumineuse, comme dans les précédentes entrevues fictives [1], un Inquisiteur tente de cerner l’athéisme de l’impétrante ; c’est le métier d’Inquisiteur de faire parler les suspectes et les suspects d’hérésie – « Parlez, parlez, nous avons les moyens

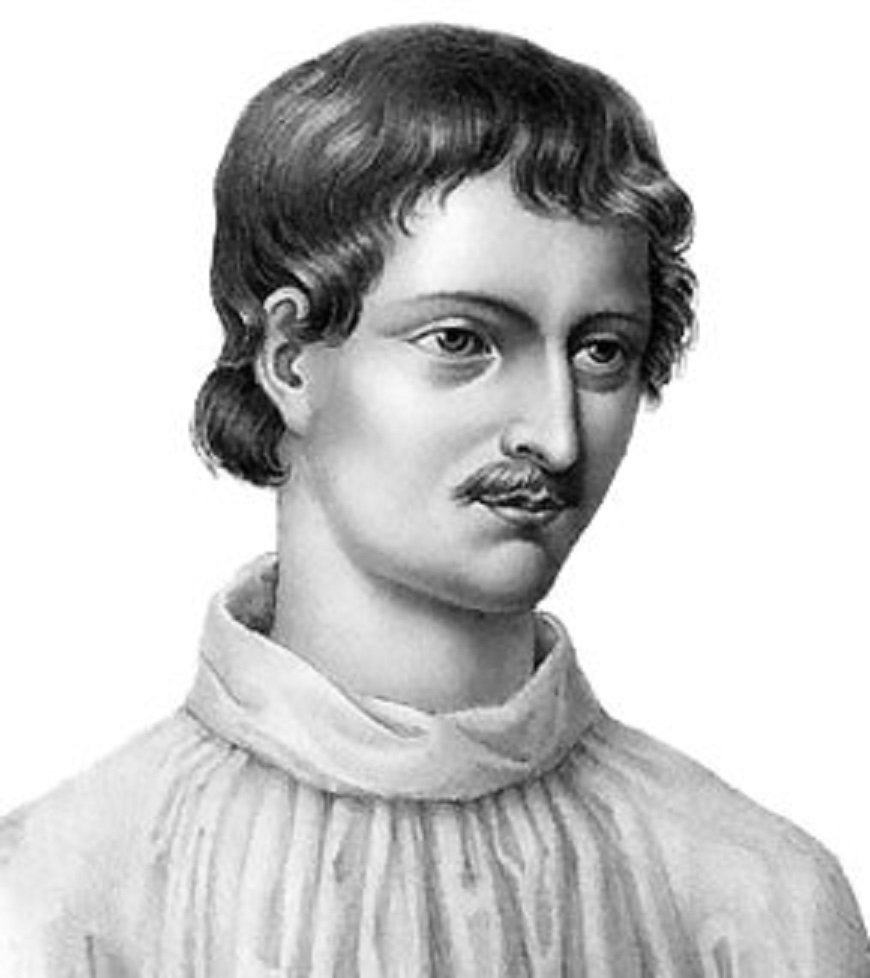

La Confession romaine de Giordano Bruno

Marco Valdo M.I. Dans cette Confession romaine, comme dans les précédentes entrevues fictives [1], un Inquisiteur tente de cerner l’athéisme de l’impétrant ; c’est le métier d’Inquisiteur de faire parler les suspectes et les suspects d’hérésie ou pire – « Parlez, parlez, nous avons les

La Confession autobiographique de Jésus

Marco Valdo M.I. Clovis Trouille, Descente de croix Dans cette Confession autobiographique, comme dans les précédentes entrevues fictives[1], un Inquisiteur tente de cerner l’athéisme de l’impétrant ; c’est le métier d’Inquisiteur de faire parler les suspectes et les suspects d’hérésie ou pire, d’athéisme

Agnostiques ou athées : une approche psychologique des différences

Moïse Karim Pourquoi de nombreux non-croyants s’identifient-ils comme agnostiques plutôt qu’athées ? Pourquoi beaucoup de personnes qui ne soutiennent pas les croyances et pratiques religieuses ne se considèrent-elles pas comme athées mais s’identifient comme agnostiques ? À première vue, la distinction semble simplement

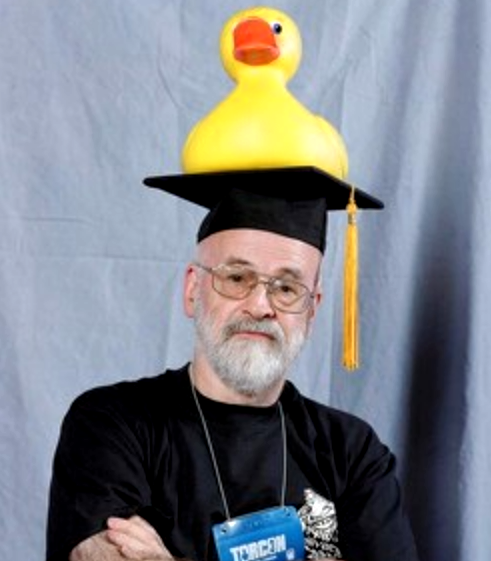

La Confession « fantasiste » de Terry Pratchett

Marco Valdo M.I. Dans cette Confession fantasiste[1], comme dans les précédentes entrevues fictives [2], un Inquisiteur tente de cerner l’athéisme de l’impétrant ; c’est le métier d’Inquisiteur de faire parler les suspectes et les suspects d’hérésie – « Parlez, parlez, nous avons les moyens

Au-delà de l’Ubuntu

L’expérience et les défis de l’humanisme en Ouganda Paolo Ferrarini L’Afrique est sans doute le continent le moins « athée », mais il est traversé à son tour par les premières brises de la sécularisation et donc aussi par de dures réactions confessionnelles et la répression

L’HISTOIRE VRAIE DE mohamED

JF Jacobs AvertissementCe récit est un « road trip » » sur le parcours tumultueux d’Ed, un Tunisien qui, pour ne pas perdre la vie, a dû fuir son pays. En voici la première partie. Le personnage est réel. J’ai choisi de le faire parler à la

La Confession optimiste de Jean-Paul Sartre

Marco Valdo M.I. Dans cette « Confession optimiste », comme dans les précédentes entrevues fictives((Carlo Levi, Raoul Vaneigem, Clovis Trouille, Isaac Asimov, Jean-Sébastien Bach, Bernardino Telesio, Mark Twain, Satan, Savinien Cyrano de Bergerac, Michel Bakounine, Dario Fo, Hypatie, Cami, Dieu le Père, Émilie du Châtelet, Percy Byssche Shelley, James Morrow, Denis Diderot, Louise Michel, Jean Meslier, Alexandre Zinoviev, Edgar Morin, Simone de Beauvoir.)), un Inquisiteur