La liberté d’expression en islam ou la quête du Graal

Patrice Dartevelle La réputation d’intolérance qui est liée à l’islam, qui empire depuis un demi-siècle, pourrait faire croire que l’ouvrage que l’universitaire Hamadi Redissi a consacré à la question sous le titre S’exprimer librement en islam[1] est un paradoxe. C’est en fait très

Les Fêtes (laïques) de la jeunesse (laïque)

Tout autant que celles des Églises, la vie et l’histoire du mouvement anticlérical, généralement appelé « laïque » en Belgique, ne sont pas un long fleuve tranquille. Bien des changements, subis ou voulus, s’y sont opérés. La question des Fêtes de la jeunesse

L’anticoncile de Naples (9-18 décembre 1869) vu de Belgique

Depuis 1861, le processus d’unification de l’Italie est en marche, au détriment du pouvoir pluriséculaire de l’Église catholique. Reste Rome comme dernier bastion des États pontificaux, protégée par les troupes impériales de Napoléon III. C’est dans ce contexte de tensions

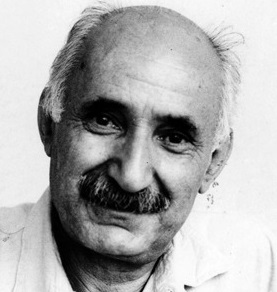

Turan Dursun, l’imam turc devenu athée

Au pays d’Atatürk, la laïcité toute relative et fragile du pays a donné naissance à plusieurs générations de citoyens critiques de la religion et ce, malgré le fait que l’islam sunnite y soit érigé en religion d’État et y soit

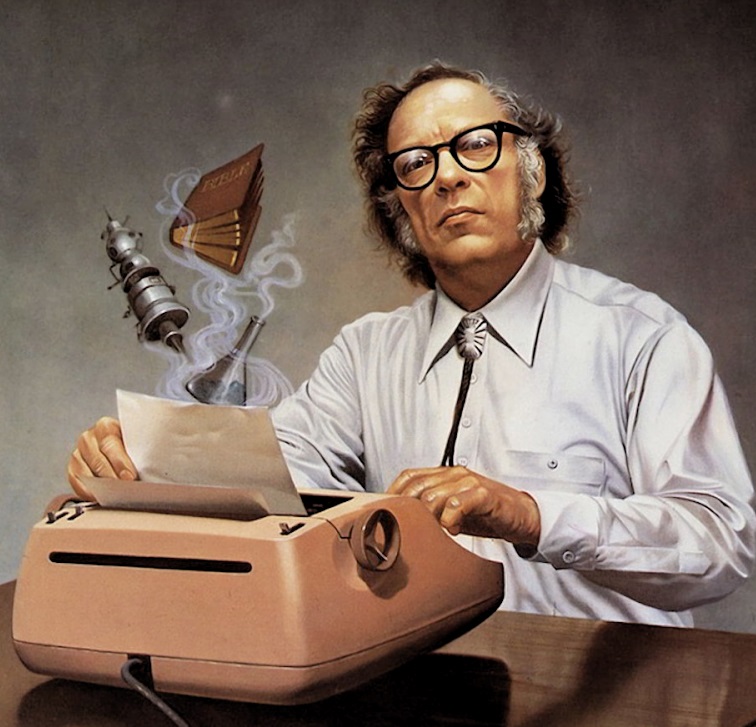

Isaac Asimov : un humain, humaniste et athée face au futur de l’humanité

Isaac Asimov est un des fondateurs de la SF – la science-fiction, cette littérature qui a introduit le paramètre de la logique scientifique dans l’élaboration d’histoires. La SF s’est autonomisée à partir de la fin des années ‘30 du siècle