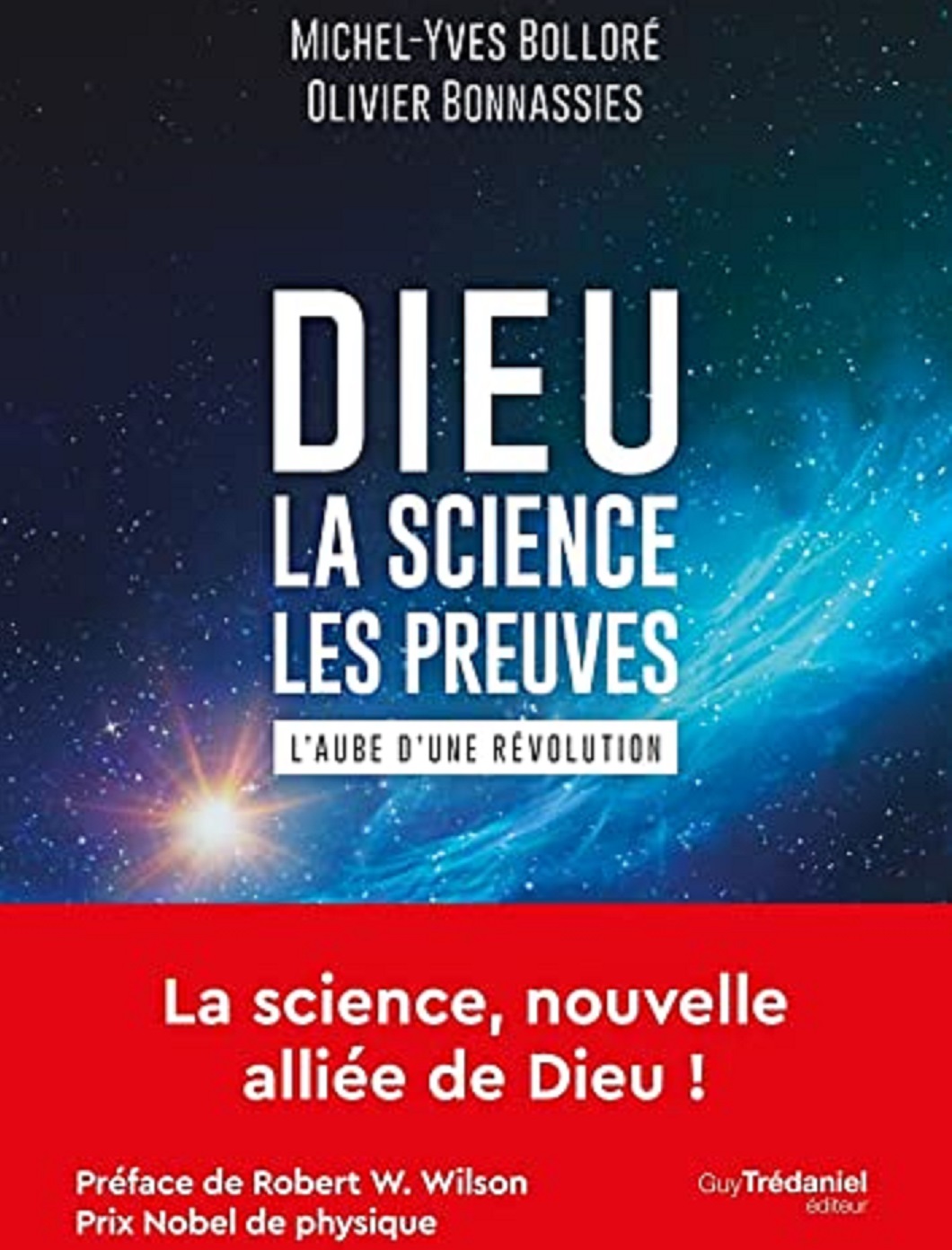

Dieu et la science : les preuves à l’épreuve

Jean-Marc Lévy-Leblond L’écho médiatique et, hélas, le succès commercial du récent pavé de M.-Y. Bolloré et O. Bonassies, Dieu la science, les preuves[1], ne permettent guère de priver les lecteurs de Ciel et Espace d’un commentaire. C’est que, suivant les mots du Figaro Magazine, qui

Jacques Bouveresse, philosophe rationaliste (1940-2021)*

Laurent Dauré Cherchant obstinément la vérité, la connaissance, la clarté, Jacques Bouveresse s’inscrivait dans la filiation des Lumières. Il en défendit avec une humble ferveur – et une bonne dose d’ironie – l’idéal rationaliste et humaniste. Il était professeur honoraire au Collège de France

Confession éclectique de Denis Diderot

Dans cette Confession éclectique, comme dans les précédentes entrevues fictives, un Inquisiteur tente de cerner l’athéisme de l’impétrant ; c’est le métier d’Inquisiteur de faire parler les suspectes et les suspects d’hérésie – « Parlez, parlez, nous avons les moyens de vous faire

La Confession rationaliste de James Morrow

Dans cette Confession rationaliste, comme dans les précédentes entrevues fictives, un Inquisiteur tente de cerner l’athéisme de l’impétrant ; c’est le métier d’Inquisiteur de faire parler les suspectes et les suspects d’hérésie – « Parlez, parlez, nous avons les moyens de vous faire

Des miracles au paranormal

La question des miracles, à laquelle on peut joindre au moins celle des apparitions, continue de faire couler de l’encre. Émile Zola qui avait visité Lourdes en 1892 et en avait tiré son roman Lourdes, sévère pour l’Église mais empreint

L’héritage des Lumières. Une succession après inventaire

La question de l’actualité des Lumières, de la pertinence d’un retour aux Lumières n’est pas véritablement neuve, celle de l’obsolescence de ses principes va de pair.