Confession mémorielle de Simone Veil

Marco Valdo M.I. Dans cette Confession mémorielle[1], comme dans les précédentes entrevues fictives [2], un Inquisiteur tente de cerner l’athéisme de l’impétrante ; c’est le métier d’Inquisiteur de faire parler les suspectes et les suspects d’hérésie – « Parlez, parlez, nous avons les moyens

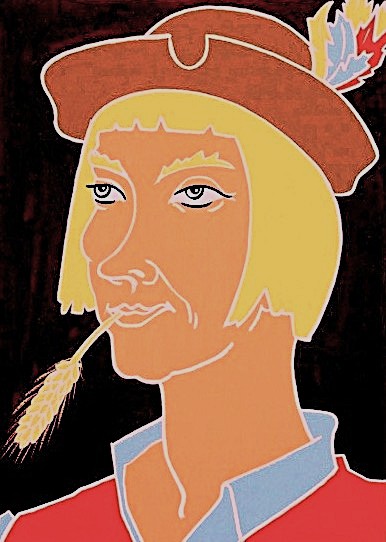

La Confession espiègle de Till Ulenspiegel

Marco Valdo M.I. Dans cette Confession espiègle, comme dans les précédentes entrevues fictives [1], un Inquisiteur tente de cerner l’athéisme de l’impétrant ; c’est le métier d’Inquisiteur de faire parler les suspectes et les suspects d’hérésie ou pire – « Parlez, parlez, nous avons les

La Confession lumineuse de Voltairine de Cleyre

Marco Valdo M. I. Dans cette Confession lumineuse, comme dans les précédentes entrevues fictives [1], un Inquisiteur tente de cerner l’athéisme de l’impétrante ; c’est le métier d’Inquisiteur de faire parler les suspectes et les suspects d’hérésie – « Parlez, parlez, nous avons les moyens

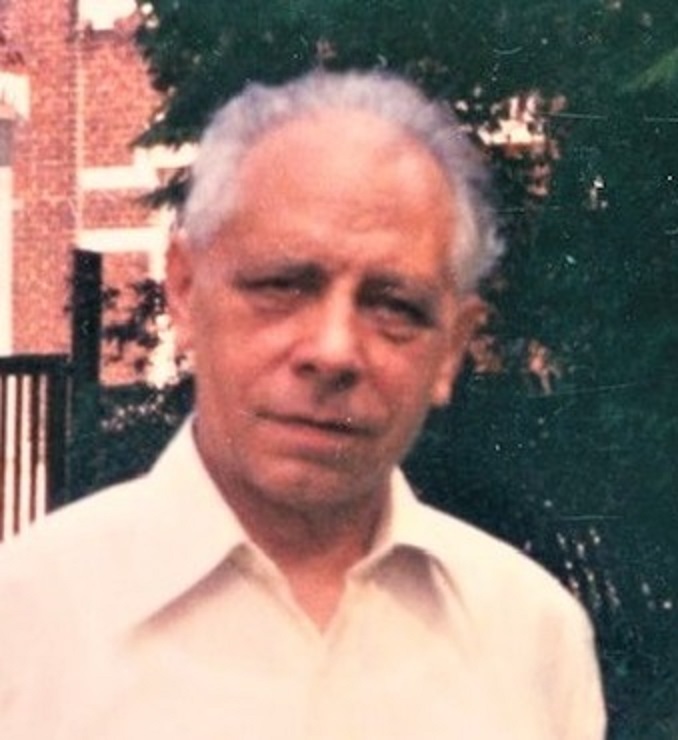

Jésus, l’annonceur annoncé

Robert Joly Troisième partie L’annonceur annoncé Le texte ci-dessous est la troisième partie de la retranscription d’une conférence donnée par Robert Joly le 22 février 1985 au Roeulx. La retranscription est l’œuvre d’Yves Ramaekers et Marianne De Greef. On leur doit les sous-titres.

La Confession radioactive de Marie Curie

Marco Valdo M.I. Dans cette Confession radioactive[1], comme dans les précédentes entrevues fictives [2], un Inquisiteur tente de cerner l’athéisme de l’impétrante ; c’est le métier d’Inquisiteur de faire parler les suspectes et les suspects d’hérésie – « Parlez, parlez, nous avons les moyens

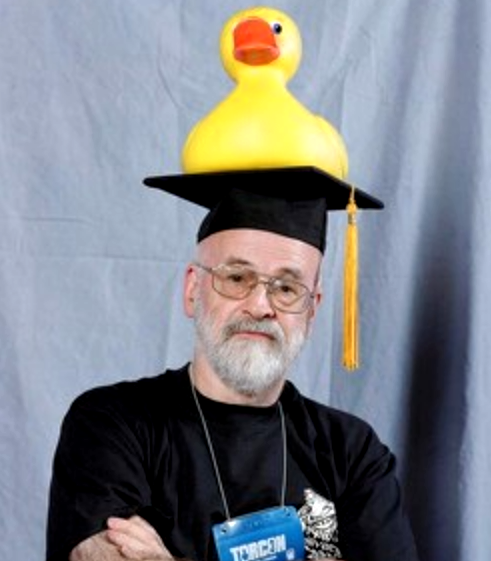

La Confession « fantasiste » de Terry Pratchett

Marco Valdo M.I. Dans cette Confession fantasiste[1], comme dans les précédentes entrevues fictives [2], un Inquisiteur tente de cerner l’athéisme de l’impétrant ; c’est le métier d’Inquisiteur de faire parler les suspectes et les suspects d’hérésie – « Parlez, parlez, nous avons les moyens

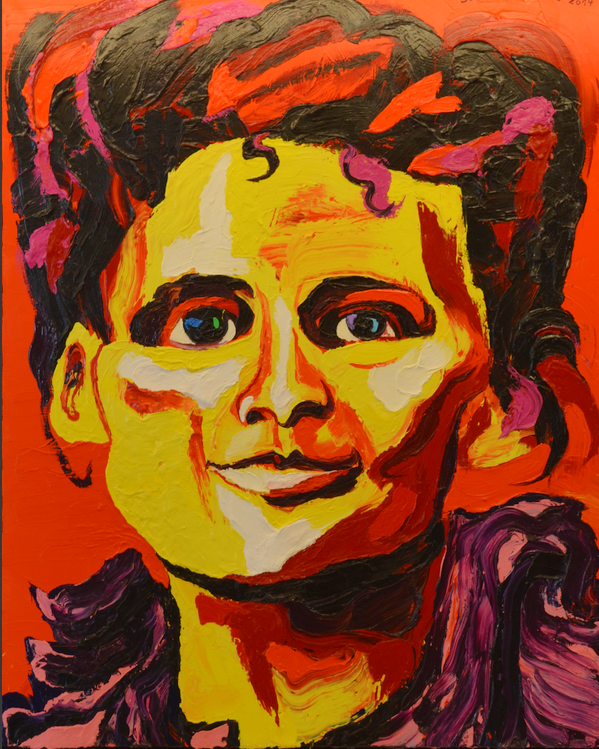

La Confession optimiste de Jean-Paul Sartre

Marco Valdo M.I. Dans cette « Confession optimiste », comme dans les précédentes entrevues fictives((Carlo Levi, Raoul Vaneigem, Clovis Trouille, Isaac Asimov, Jean-Sébastien Bach, Bernardino Telesio, Mark Twain, Satan, Savinien Cyrano de Bergerac, Michel Bakounine, Dario Fo, Hypatie, Cami, Dieu le Père, Émilie du Châtelet, Percy Byssche Shelley, James Morrow, Denis Diderot, Louise Michel, Jean Meslier, Alexandre Zinoviev, Edgar Morin, Simone de Beauvoir.)), un Inquisiteur

La Confession pragmatique de Simone de Beauvoir

Marco Valdo M.I. Dans cette Confession pragmatique, comme dans les précédentes entrevues fictives (1) ((Carlo Levi, Raoul Vaneigem, Clovis Trouille, Isaac Asimov, Jean-Sébastien Bach, Bernardino Telesio, Mark Twain, Satan, Savinien Cyrano de Bergerac, Michel Bakounine, Dario Fo, Hypatie, Cami, Dieu le Père, Émilie du Châtelet, Percy Byssche Shelley, James Morrow, Denis Diderot, Louise Michel, Jean Meslier, Alexandre Zinoviev, Edgar Morin)), un

La Confession tranquille de Jean Meslier

Dans cette Confession tranquille, comme dans les précédentes entrevues fictives, un Inquisiteur tente de cerner l’athéisme de l’impétrant ; c’est le métier d’Inquisiteur de faire parler les suspectes et les suspects d’hérésie ou pire – « Parlez, parlez, nous avons les moyens de

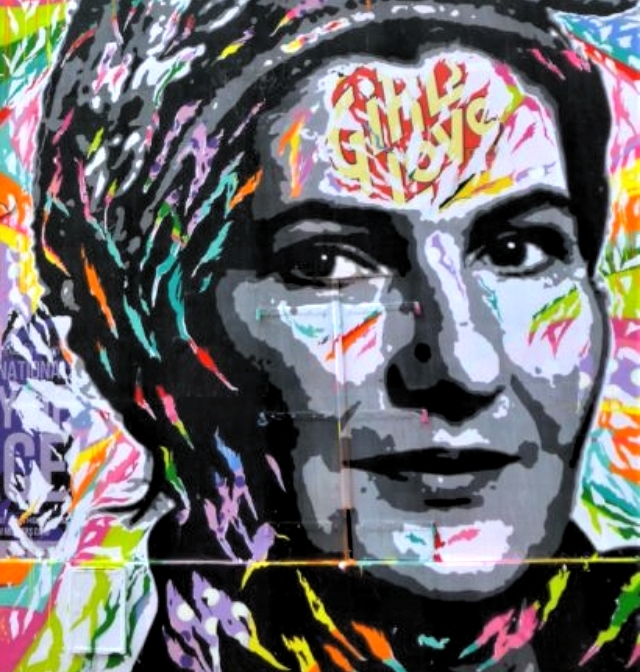

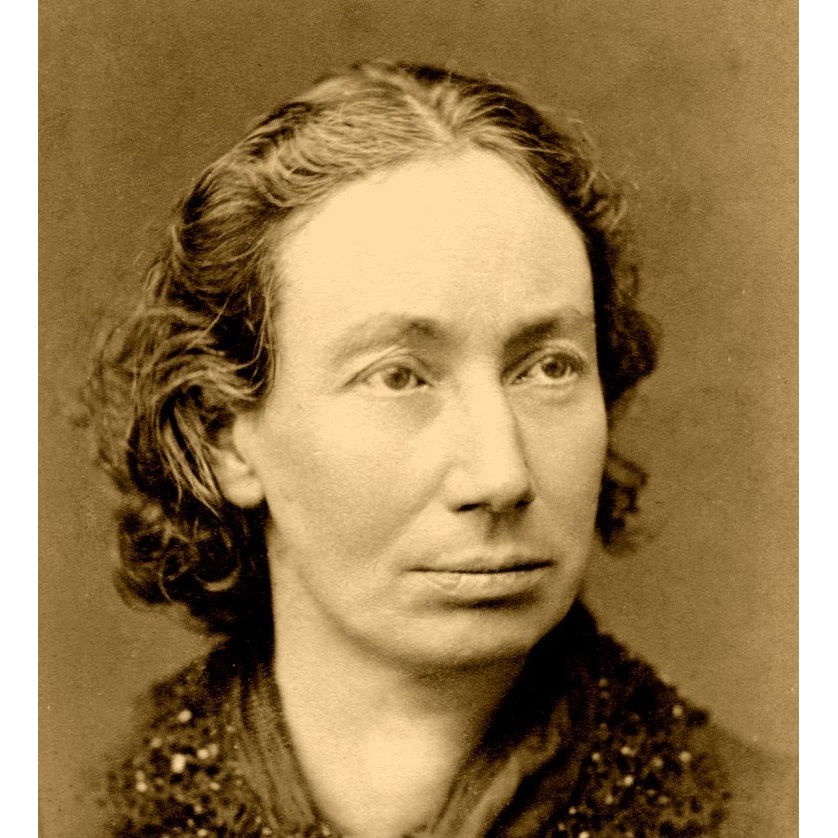

La Confession romantique et mystique de Louise Michel

Dans cette Confession romantique et mystique, comme dans les précédentes entrevues fictives, un Inquisiteur tente de cerner l’athéisme de l’impétrante ; c’est le métier d’Inquisiteur de faire parler les suspectes et les suspects d’hérésie – « Parlez, parlez, nous avons les moyens de