Débat : L’Intelligent Design est-il soluble dans l’anticléricalisme ?

Dessin de Virgo (paris), paru dans Le Batia moûrt soû, n° 94, 1er juin 2025. Notre ami Éric Delgla nous a fait part d’un point de vue profondément original, à propos de la légitimité du discours athée concernant les grandes questions métaphysiques –

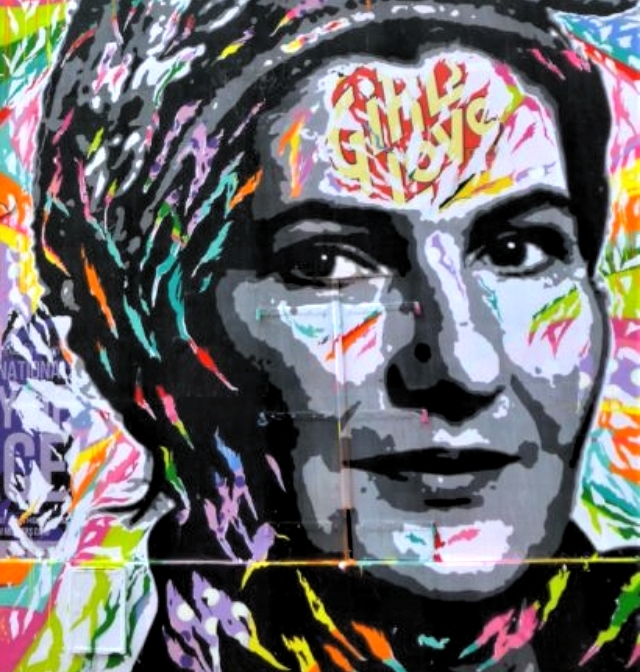

Confession mémorielle de Simone Veil

Marco Valdo M.I. Dans cette Confession mémorielle[1], comme dans les précédentes entrevues fictives [2], un Inquisiteur tente de cerner l’athéisme de l’impétrante ; c’est le métier d’Inquisiteur de faire parler les suspectes et les suspects d’hérésie – « Parlez, parlez, nous avons les moyens

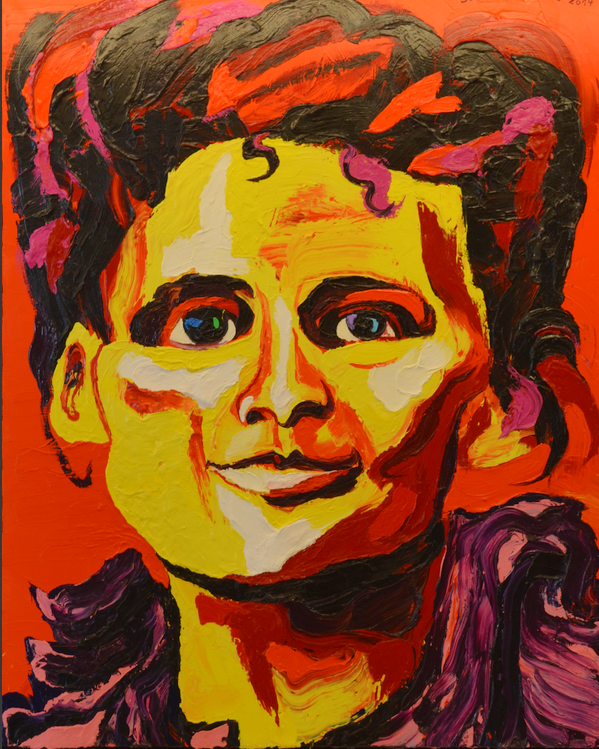

La Confession biologique de Jacques Monod

Marco Valdo M.I. Dans cette Confession biologique, comme dans les précédentes entrevues fictives [1], un Inquisiteur tente de cerner l’athéisme de l’impétrant ; c’est le métier d’Inquisiteur de faire parler les suspectes et les suspects d’hérésie ou pire – « Parlez, parlez, nous avons

La Confession radioactive de Marie Curie

Marco Valdo M.I. Dans cette Confession radioactive[1], comme dans les précédentes entrevues fictives [2], un Inquisiteur tente de cerner l’athéisme de l’impétrante ; c’est le métier d’Inquisiteur de faire parler les suspectes et les suspects d’hérésie – « Parlez, parlez, nous avons les moyens

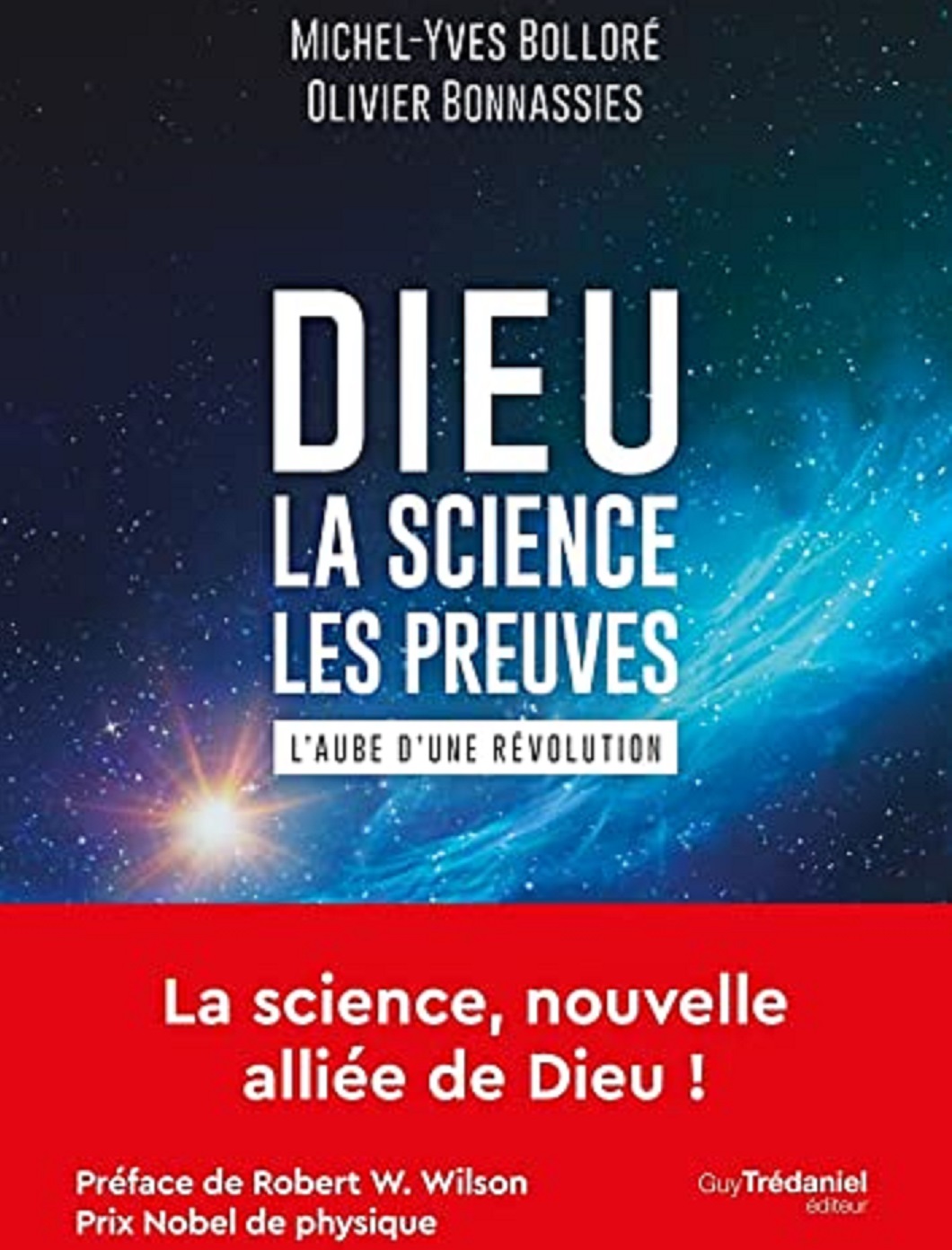

Dieu et la science : les preuves à l’épreuve

Jean-Marc Lévy-Leblond L’écho médiatique et, hélas, le succès commercial du récent pavé de M.-Y. Bolloré et O. Bonassies, Dieu la science, les preuves[1], ne permettent guère de priver les lecteurs de Ciel et Espace d’un commentaire. C’est que, suivant les mots du Figaro Magazine, qui

Réfléchir avec Dawkins

On vient de publier en français l’ouvrage récent (2019) de Richard Dawkins, Dieu ne sert plus à rien, traduit de l’anglais par Olivier Bosseau (H&O Science, Saint-Martin-de-Londres, France, 2020).

Le sous-titre de ce livre en résume bien le contenu : Lettre ouverte aux

Dieu est tout-puissant… mais le coronavirus l’est encore plus !

Quelques mois après le début de l’épidémie en Chine, la crise liée au Covid 19 est désormais internationale, personne n’y échappe et partout sur la planète, une consigne prédomine : le confinement. Des milliards d’êtres humains sont invités, parfois manu militari, à

La religion, vue par un athée italien du XXIe siècle

La dernière livraison du périodique italien L’ATEO (l’athée), bimestriel de l’UAAR, édité à Rome, publication au titre sans équivoque, était consacré au sujet brûlant : « Che cose è la religione ? », ce qui se traduit par : « Qu’est-ce que la religion ? ». J’écris sujet brûlant, car