Peinture pointilliste d’un anticléricalisme villageois haut-alpin

Des historiens peuvent être chanceux. Ou plutôt, il en est qui ne laissent pas passer leur chance et arrivent à extraire un trésor d’informations inédites d’un événement improbable, d’un hasard de la vie. Jacques-Olivier Boudon fait partie de ces obstinés

Le NOMA, l’entropie et la poésie

Je connais une jeune femme – j’en connais beaucoup, mais ce qu’il importe de comprendre, c’est que toutes sont jeunes par rapport à moi. Donc, je connais une jeune femme bien plus diplômée que moi et dans un domaine scientifique où je

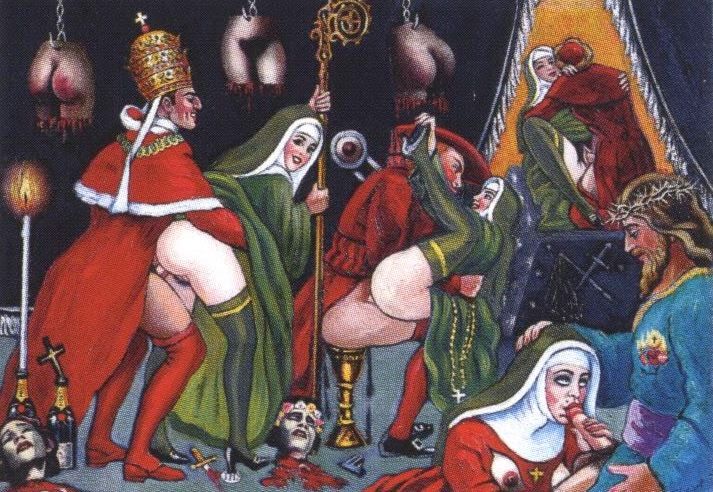

L’Italie, colonie du Vatican

Suite aux Accords du Latran et au Concordat signés en 1929 par Mussolini avec le Vatican, l’Italie était devenue une colonie du Vatican. Garibaldi se retournait dans sa tombe.

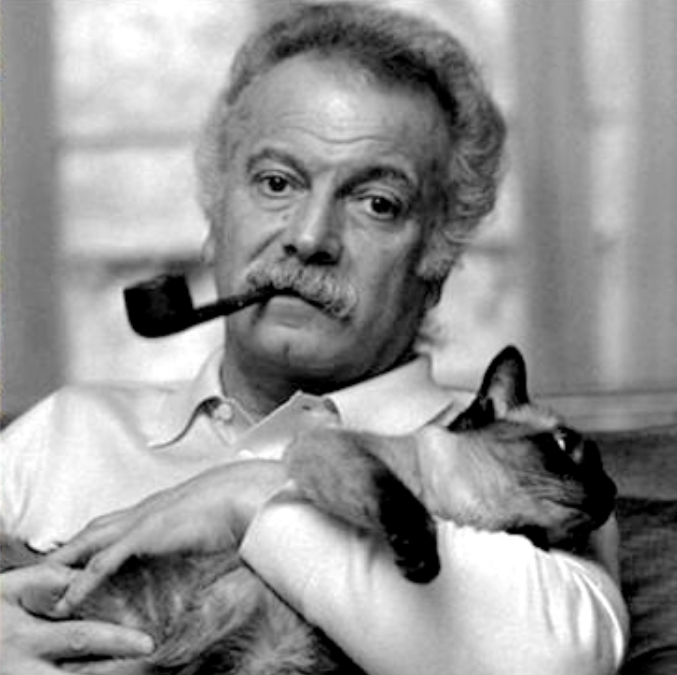

Clovis Trouille, un athée iconoclaste

Le bon vieux petit dictionnaire qui traîne sur nos tables définit l’iconoclaste de diverses manières. Au sens étymologique, donc au sens premier, il s’agit simplement de quelqu’un qui détruit les images et les représentations figurées. Un enfant qui déchire une image,

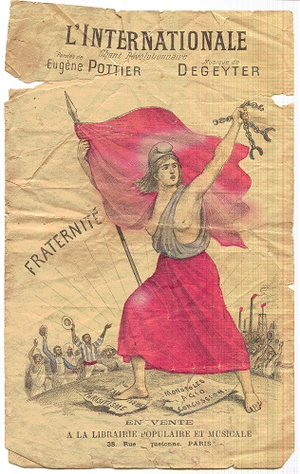

La chanson athée de langue française. Approche sociologique

Dans un premier article (Newsletter n°14), on avait abordé les chansons athées que je qualifierais volontiers d’historiques et on concluait « il en est d’autres ». Dans un deuxième article (Newsletter n°15), on en découvrait les sans dieu (dont quelques belges)

Les Sans Dieu de la chanson athée de langue française

Il y a un demi-siècle déjà, en 1967, La Religion de Jacques Debronckart, commence ainsi…

Il m’a fallu des années, et c’est long, Pour ôter de moi toute religion. Ce que c’est quand même que les habitudes et la trouille, Peur de déplaire

La chanson athée de langue française – Les évidentes

Dans un moment d’aberration distraite, avec une inconsciente légèreté, un peu rassuré quand même par les nombreuses chansons que j’avais parcourues ces dernières années en donnant un coup de main aux amis des « Canzoni contro la Guerra » –