La liberté d’expression en islam ou la quête du Graal

Patrice Dartevelle La réputation d’intolérance qui est liée à l’islam, qui empire depuis un demi-siècle, pourrait faire croire que l’ouvrage que l’universitaire Hamadi Redissi a consacré à la question sous le titre S’exprimer librement en islam[1] est un paradoxe. C’est en fait très

L’HISTOIRE VRAIE DE mohamED

Jean-François Jacobs Avertissement Ce récit est un « road trip » » sur le parcours tumultueux d’Ed, un Tunisien qui, pour ne pas perdre la vie, a dû fuir son pays. En voici la seconde partie. Le personnage est réel. J’ai choisi de le faire parler

L’HISTOIRE VRAIE DE mohamED

JF Jacobs AvertissementCe récit est un « road trip » » sur le parcours tumultueux d’Ed, un Tunisien qui, pour ne pas perdre la vie, a dû fuir son pays. En voici la première partie. Le personnage est réel. J’ai choisi de le faire parler à la

Mort et avenir des religions

Entendre parler – dans un docte univers universitaire souvent si prudent – de fin des religions ne peut qu’être sympathique à un athée. Même – sinon surtout insinueront les plus caustiques – chez les anticléricaux, si la difficulté d’imaginer la

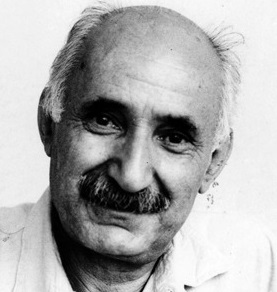

Turan Dursun, l’imam turc devenu athée

Au pays d’Atatürk, la laïcité toute relative et fragile du pays a donné naissance à plusieurs générations de citoyens critiques de la religion et ce, malgré le fait que l’islam sunnite y soit érigé en religion d’État et y soit

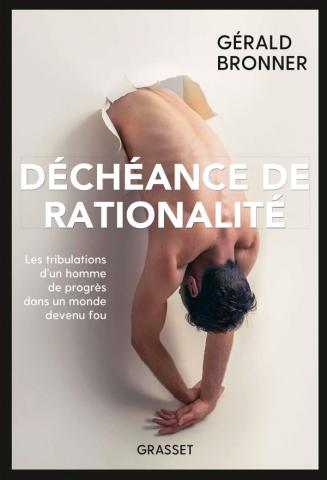

Déradicaliser, la belle affaire…

La question des personnes radicalisées musulmanes, djihadistes, continue de poser bien des questions. Il y a eu le 11 septembre 2001 à New York, l’État islamique et le califat, l’attentat contre Charlie Hebdo et le Bataclan en 2015, le 22

L’athéisme dans le monde

Quelques précautions sont à prendre avant d’aborder un sujet comme l’athéisme dans le monde. Il va tout d’abord inéluctablement conduire à une avalanche de chiffres, que je vais réduire au nécessaire. Il s’agit toujours de sondages sur les croyances. Ils

Europe et religions. Retournements et enjeux

La question de l’Europe et du christianisme qui lui serait indissolublement lié fait toujours couler de l’encre. Dernière elle, frétille surtout celle de l’impensable pour d’aucuns d’une société sans religion et, à un degré moindre et quelque peu contradictoire, celle

Les enfants d’athées ou de chrétiens sont-ils victimes de discrimination dans les écoles bruxelloises à majorité musulmane ?

Mener sa vie « comme bon nous semble » est plutôt difficile, voire téméraire, quand on n’est pas musulman dans une école à majorité musulmane. Les enfants de chrétiens et les enfants d’athées sont victimes de discriminations, leur conduite est réprouvée et

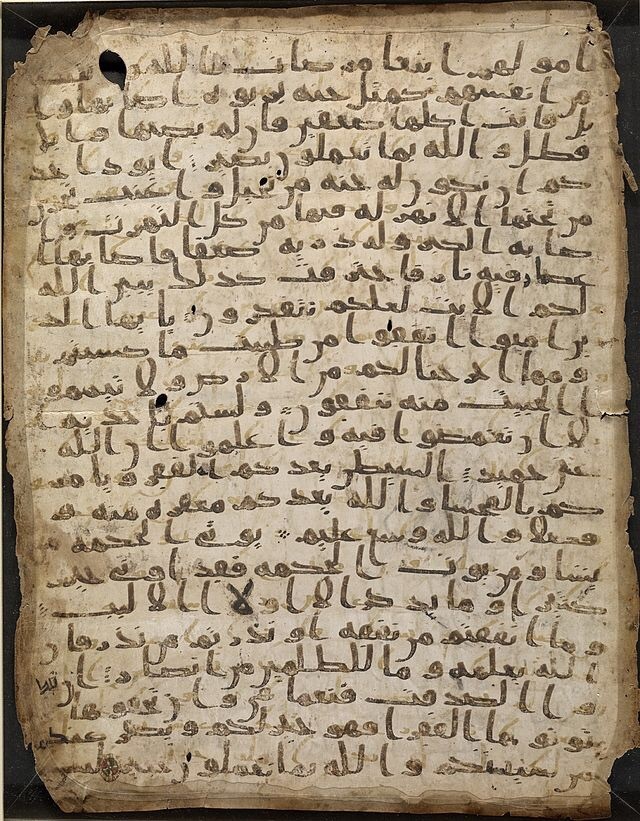

Le Coran en libre-service

La violence musulmane ou commise par des musulmans au nom de leur foi telle qu’ils l’entendent est au centre des préoccupations non seulement des Européens, mais de bien d’autres, en premier lieu dans les pays à majorité musulmane qui en