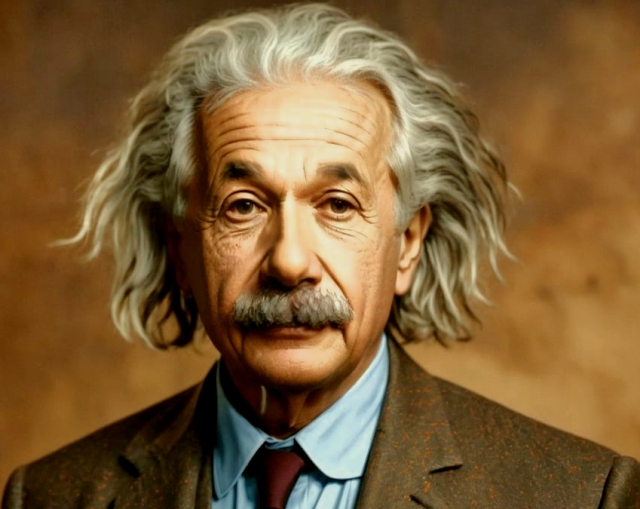

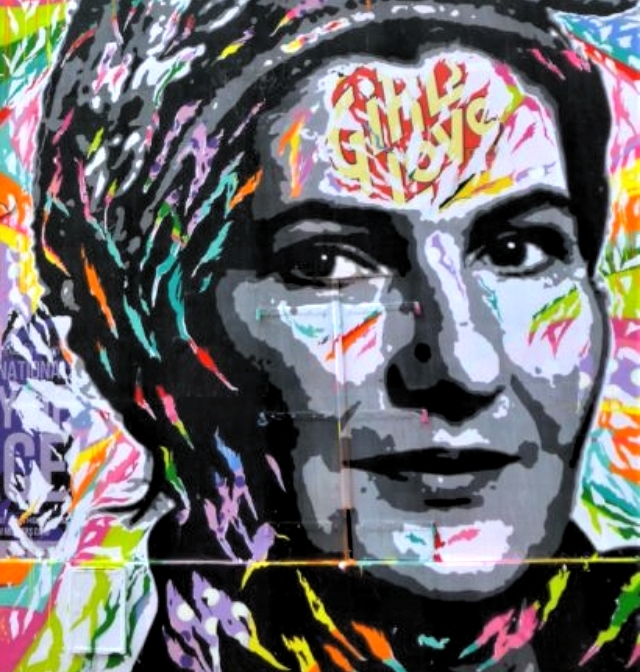

Confession mémorielle de Simone Veil

Marco Valdo M.I.

Dans cette Confession mémorielle[1], comme dans les précédentes entrevues fictives [2], un Inquisiteur tente de cerner l’athéisme de l’impétrante ; c’est le métier d’Inquisiteur de faire parler les suspectes et les suspects d’hérésie – « Parlez, parlez, nous avons les moyens de vous faire parler »[3]. On trouve face à l’enquêteur Juste Pape, la suspecte Simone Veil, née à Nice, connue comme femme politique française et européenne. Pour constituer son dossier, l’Inquisiteur se réfère à son autobiographie[4] ainsi qu’à d’autres livres où elle témoigne de sa vie[5].

Bonjour, Madame Veil. Je suis Juste Pape, enquêteur de l’Ovraar [6] en mission spéciale. Je voudrais tout d’abord m’assurer que vous êtes bien Simone Jacob, née à Nice et morte à Paris.

En effet, je suis née à Nice, Simone Jacob, plus exactement Simone Annie Liline Jacob[7], mais comme vous le savez, je suis plus connue sous le nom de Simone Veil, un nom que je porte depuis mon mariage avec Antoine Victor Veil en 1946. Je suis morte à Paris, le 30 juin 2017. Je suis la cadette de quatre enfants. Nous étions trois filles et un garçon. Madeleine (dite Milou), née en 1923 ; Denise, née en 1924 ; Jean, né en 1925 et moi, la « petite dernière », Simone, née en 1927.

Selon mon dossier, Madame Veil, vous avez connu un parcours prestigieux.

C’est exact, Monsieur l’Inquisiteur, que j’ai connu une existence couronnée de hautes fonctions ; jeune magistrate, j’étais entrée en politique, j’ai gravi bien des échelons : ministre, députée, Présidente du Parlement européen, Présidente du Conseil Constitutionnel. Mais l’essentiel est ailleurs.

Et si je lis bien, Madame Veil, la France vous a accueillie en son Panthéon ?

Oui, je suis entrée au Panthéon et on m’y a accueillie avec mon époux, sans quoi je n’aurais jamais voulu y accéder. Pensez donc ; j’aurais dû y passer tout le reste du temps seule. Quoique, en vérité, à présent, tout ça me semble vain ; c’est à l’usage des vivants ; nous, je veux dire les défunts, ça nous laisse froids.

Bien sûr, dit l’Inquisiteur. J’entends que vous êtes française et juive ; êtes-vous de confession israélite ? Avez-vous la double nationalité ?

Eh bien, Monsieur l’Inquisiteur, vous avez raison, il faut établir les choses clairement. Étant née en France, de parents français, eux-mêmes issus de lignées de parents français, je suis Française. Française, j’ai une seule nationalité et aussi, c’est important, je suis Française de citoyenneté. Je suis Française et je me sens Française. Je veux ajouter, c’est mon côté citoyenne, que je suis de culture française et que ma langue est le français. Cela dit, je ne suis pas chauvine pour autant ; voyez mon engagement européen. Il n’y a rien là d’équivoque. Mais, vous avez raison, je suis aussi juive, mais tout comme mes parents et mes grands-parents déjà, je suis sans religion.

Justement, Madame Veil, parlez-moi, de vos parents, grands-parents et de leur rapport à la religion juive.

Mon père se nommait André Jacob et ma mère, Yvonne Steinmetz ; les deux étaient nés à Paris et dans la même rue, encore bien. Mes parents étaient français, juifs et laïcs et clairement, incroyants ou si vous préférez, athées, tout comme mes sœurs, mon frère et moi. Pour l’ascendance, c’est tout aussi clair. Du côté de mon père, on trouve des traces de nos ascendants en France jusqu’au début du 18ᵉ siècle, aux environs de Metz. Mes aïeux étaient fiers d’être Français et comme les autres Juifs de France, ils avaient obtenu la pleine citoyenneté française en 1791. Ma mère, quant à elle, était d’une lignée venue de Rhénanie ; sa mère, c’est-à-dire ma grand-mère était belge, elle était arrivée en France avant 1900. Toutes ces familles partageaient le même idéal foncièrement républicain et laïque. Pour ce qui est de la religion juive, même si nous en savions l’existence, elle ne faisait pas partie de notre vie et de notre conception du monde.

Certes, Madame Veil, mais pourriez-vous préciser un peu les rapports de vos ancêtres, je dirais directs, avec la religion juive ?

Puisque vous insistez, Monsieur l’Inquisiteur, voici. Comme je vous l’ai dit, dans ma famille, nous étions juifs, patriotes, républicains et laïques. Pour bien préciser la chose, nous étions une famille « très laïque ». Je dois cependant préciser le sens du mot « laïque ». Pour nous, le champ du mot « laïque » ne se limite pas à la séparation des Églises et de l’État, des religions et de la société civile, encore moins au fait de ne pas être « clerc », lié au service d’une religion ou d’une Église ; pour nous, laïque[8], c’est bien plus que ça ; ce qualificatif indique nettement notre incroyance et notre athéisme. Ce qui n’implique pas que nous soyons des sectaires ou des personnes asociales, ni que nous rejetions les personnes ayant des convictions religieuses pour autant qu’elles ne cherchent pas à les imposer. Si vous voulez, c’est pareil pour notre comportement dans le domaine de la socialité, de la citoyenneté et de la politique, mais là, comme vous le pensez bien, il y a des limites. Donc, pour en revenir à l’histoire familiale, cette position laïque, cet esprit remonte à plusieurs générations. La branche alsacienne de la famille des Jacob, où il y avait des médecins, si elle faisait partie de la communauté juive de Strasbourg, était depuis longtemps détachée de la pratique religieuse. La branche lorraine, celle des environs de Metz, tenait d’une même laïcité. Le père de mon père a clairement précisé qu’il ne voulait pas d’enterrement religieux ; mon père partageait ces mêmes principes et la pratique religieuse n’avait aucune place dans sa vie.

Oui, dit l’Inquisiteur, mais quand même, il y a ce lien avec ce que vous appelez la « communauté juive ».

Évidemment, Monsieur l’Inquisiteur, mais comment faire autrement quand des deux côtés, la société vous y contraint. Même si les familles d’où je viens étaient très assimilées – voyez déjà le terme qui doit signifier que ceux ainsi désignés se sont bien intégrés à une communauté, un groupe, une société ; ce qui sous-entend quand même qu’ils n’en étaient pas antérieurement membres ; ça laisse persister une certaine distanciation. D’autre part, il n’en reste pas moins que d’un côté, que vous le vouliez ou non, on vous catalogue comme juif, et convenez que c’est là une forme d’écartement social et de l’autre, on vous réclame comme juif, ce qui crée une forme d’enfermement social dans un univers qui se referme sur lui-même. Ces deux pressions délimitent la « communauté juive ». Ainsi quand vous en faites partie, volens nolens, comme pour toute communauté, il s’instaure une solidarité entre ses membres et il est presque impensable de s’en désolidariser. Comment dire ? Ce sont vos gens.

Et votre famille, demande l’Inquisiteur ; votre famille proche ?

Pour ce qui concerne ma famille proche, ce noyau familial où je suis née et j’ai grandi, je peux attester que mes parents avaient des relations amicales et sociales avec des personnes de cultures et d’origines diverses. Quant aux enfants, nous allions au lycée, qui était une école publique et laïque et on vivait dans un milieu laïque. Nous y sommes tous allés jusqu’au baccalauréat. En dehors de l’école, avec mes sœurs, on a fait du scoutisme. Je vous explique : chez les filles, on était des éclaireuses et tout comme il existait des éclaireuses chrétiennes, des éclaireuses catholiques, des éclaireuses protestantes, il y avait des éclaireuses israélites. Au début, on avait voulu nous inclure dans ce dernier groupe des éclaireuses israélites. On a rapidement compris que nous n’avions rien à faire là dans ce groupe à connotation religieuse. Ainsi, nous, les filles Jacob, nous ne faisions partie d’aucune de ces troupes, nous étions des éclaireuses laïques ; en fait, chez les scouts (un mot qui renvoie au français : escoute, se traduit littéralement par « éclaireur ») et les éclaireuses, on dit plus communément des scouts ou des éclaireuses « neutres ».

Madame Veil, quand vous étiez jeune fille, vous ne vous êtes pas intéressée à la religion, à Dieu ?

En fait, Monsieur l’Inquisiteur, on savait qu’on était de culture juive, qu’il y avait ce qu’on appelle la « communauté juive » ; on savait aussi qu’il y avait aussi l’antisémitisme, mais pour nous, le judaïsme était une chose assez peu documentée. C’est chez les éclaireuses qu’avec mes sœurs, on s’est intéressées au judaïsme. C’est là, comme on était cataloguées « juives », qu’on a participé à quelques réunions des éclaireuses israélites et qu’on s’est vite rendu compte que comme athées, on n’était pas très intéressées à poursuivre dans cette voie. Cependant, notre appartenance à la communauté juive ne faisait pas de doute, mais elle était revendiquée par mon père – et conséquemment, c’était celle de la famille laquelle partageait entièrement sa conception – non pour des raisons religieuses, mais culturelles ; ainsi, à nos yeux, si le peuple juif demeurait le peuple élu, c’était parce qu’il était celui du livre[9], le peuple de la pensée et de l’écriture. Cette conception culturelle de notre identité juive, on l’avait adoptée dans notre univers familial et je l’ai conservée toute ma vie. C’était une position un peu spéciale qui permettait de donner sens à notre être dans le monde. Pour ce qui est de Dieu et de la religion – lequel, laquelle ? –, ils ne nous ont jamais vraiment intéressés. Du reste, on ne fait pas les choses pour plaire à Dieu (et d’ailleurs, auquel ?) ; on fait les choses par rapport à la morale.

Mais alors, comment s’est déroulée votre vie et quel en fut en quelque sorte le principe fondamental ?

J’avais personnellement découvert avec stupéfaction que j’étais juive à l’âge de 5 ans, au jardin d’enfants, quand au cours d’une récréation, une camarade m’a dit : « Ma pauvre, tu es juive. Ta mère brûlera en enfer. » C’est là, sans doute, que pour la première fois, j’ai rencontré l’antisémitisme contre lequel j’ai – plus tard – mené un irréductible combat toute ma vie. Voilà certainement un principe fondamental qui m’a guidée ; ce n’est évidemment pas le seul, mais il est essentiel. C’était d’ailleurs ce qu’enseignaient mes professeurs du lycée : une morale laïque et républicaine. Pour ce qui est de mon souvenir de mon enfance : c’est la Côte d’Azur, le soleil, la Méditerranée, la campagne… Ma prime jeunesse fut un période heureuse. On vivait à Nice. Il faut y ajouter que dans la famille, j’avais une position particulière, j’étais la petite dernière et l’enfant gâtée de ma mère. J’étais très proche de ma mère et elle me le rendait bien et comme je vous le redirai certainement, je suis restée très proche d’elle jusqu’à son dernier jour, quelque part sur la route du retour de Birkenau, au camp de Bergen-Belsen à la fin du mois de mars 1945.

Qu’en est-il des fêtes religieuses juives, demande l’Inquisiteur ; est-ce que votre famille les célébrait ?

Franchement, non ! Pour mes parents, la religion n’existait pas. Nous n’allions jamais à la synagogue, on ne fêtait aucune fête. Les fêtes religieuses, on ne les connaissait pas. J’ai appris l’existence de la fête de Kippour quand j’avais dix ans ; par hasard. Oui, par hasard, à l’occasion d’une visite de l’Exposition universelle de Paris. Sous la conduite de ma grand-mère, on y avait passé la journée et au pavillon d’Alsace, on avait mangé – bien évidemment – une choucroute. Quel scandale ! Une parente s’est offusquée qu’on mange du porc le jour de la fête de Kippour au lieu de faire comme elle : jeûner. Voilà pour les fêtes et les interdits alimentaires.

Dites-moi, Madame Veil, à propos de principe fondamental, avez-vous rencontré la foi ?

Tout dépend, Monsieur l’Inquisiteur, de ce qui se trouve derrière cette question et de ce qu’on entend par la foi. Eh bien oui, ma mère, qui comme moi, était athée[10] ; c’est elle, ma mère, l’âme de mes combats et si vous voulez, le principe de ma foi, de la foi que j’ai en la vie, j’ai en l’humanité, de la foi que j’ai ressentie toute ma vie, une foi palpable, génératrice de force et d’énergie, une foi réelle enracinée dans le réel quotidien. Voilà un autre de mes principes fondamentaux ; voilà ce qui m’a portée toute ma vie ; voilà ma boussole de vie. Ma mère était jeune encore quand elle est morte ; elle avait quarante-quatre ans, à peine. Je n’ai jamais accepté cette mort. Chaque jour de ma vie, chaque matin, je l’ai retrouvée près de moi ; elle m’a donné le courage de faire, la volonté d’agir. Si j’ai jamais admiré quelqu’un, c’est elle. Pour moi, elle est immortelle.

Parfois, Madame Veil, les événements de la vie viennent bousculer les convictions les plus profondes, provoquent des illuminations et entraînent des retours sur soi et des conversions.

Bien sûr, Monsieur l’Inquisiteur, ma vie d’enfant et de jeune adolescente semblait devoir se poursuivre dans une sereine évolution vers l’âge adulte, mais comme vous le savez, il se fit alors de grands et terribles bouleversements dans le monde. Pour nous, famille juive française de la zone sud du pays, ce fut un étranglement progressif : mon père n’a plus pu travailler, on a dû déménager, puis, on a dû se cacher, vivre avec de faux papiers… On était pris dans une nasse et on ne le comprenait pas. L’étau s’est resserré : en zone « libre » et sous l’occupation italienne, comme Français, on n’était encore relativement à l’abri ; du moins, on le croyait. Avec l’arrivée des Allemands, en septembre 1943, tout a basculé. C’est alors que sur nos papiers, ils ont imposé d’apposer la lettre « J ». En novembre, la directrice du lycée m’a annoncé qu’elle ne pouvait plus me garder ; deux lycéennes juives avaient été arrêtées ; la Gestapo était venue les chercher dans l’établissement. Alors, heureusement, certains de nos professeurs nous ont accueillies chez elles. J’ai fini par passer mon bac en mars 1944 ; le lendemain, on m’a arrêtée. En fin de journée, ma mère, une de mes sœurs et mon frère m’ont rejointe. Fameux regroupement familial. Après on a été emmenés dans les camps : ce fut Drancy, puis, la déportation. C’était un monde sans foi, ni loi. Ma mère, une de mes sœurs et moi, d’un côté, à Auschwitz-Birkenau ; les hommes de la famille, ailleurs. Au milieu du marasme général, notre petit monde familial fut complètement désintégré. Ne me demandez pas de raconter la Shoah, les millions de femmes et d’hommes systématiquement poursuivis pour être assassinés et réduits en poussière ; le million d’enfants éliminés ; c’était une éradication pensée, voulue et poursuivie obstinément pendant des années ; ni l’odyssée qui nous a ramenées mes sœurs et moi en France, vivantes, surtout vivantes ; on s’en était réchappées. Ma mère, mon père et mon frère n’ont pas survécu. Tout ça, je l’ai racontée tant de fois et tant de fois, ça m’a meurtrie. Pourtant, je vous l’assure, j’entends cultiver la mémoire de la Shoah, j’entends que jamais elle ne tombe dans l’oubli. Cela aussi est un de mes principes fondamentaux. Il est d’ailleurs tatoué sur ma peau, gravé dans mon cœur, écrit indélébile sur mon corps. Vous voyez, je ne pourrais l’oublier. Ils m’avaient moi, ma mère, ma sœur Milou – comme tous ces autres juifs parce qu’ils étaient des Juifs – réduites à un statut d’animal de boucherie, d’infra-humain, que sais-je ? Ils ont fait pareil aux tziganes parce qu’ils étaient des Tziganes ; à des handicapés parce qu’ils étaient handicapés. Ce mépris de l’être, cette détestation de l’autre humain sont abominables et intolérables à jamais. Cela suffit pour que ma judéité reste imprescriptible. Et comme je l’ai explicitement demandé, hors de toute croyance religieuse, pour confirmer cette judéité, j’ai voulu que le kaddish soit dit sur ma tombe.

On dirait, Madame Veil, que vous avez connu l’enfer sur terre…

En effet, Monsieur l’Inquisiteur, même si je peux passer des heures à en parler, je dirai seulement de mon passage dans les camps nazis que comme pour tous les déportés, ce fut un enfer ; un véritable enfer, où étaient jetés des vivants entourés de morts et de presque-morts. À Auschwitz, les cheminées des crématoires se dressaient vers les nuages pour le rappeler. Cet enfer, la Shoah, on ne peut les exorciser, rien ne s’efface, rien ne peut ni ne doit être oublié.

Et là, Madame Veil, dans cette incommensurable épreuve, au milieu de cette catastrophe, dans cet enfer, vous n’avez pas senti le besoin de Dieu ? De trouver un réconfort, un appui, une foi en la Providence ?

Croyez-moi si vous le pouvez, Monsieur l’Inquisiteur, Dieu, on n’y a même pas songé. Pour ce qui est de la foi, elle se résumait à l’espoir ; l’espoir était la seule voie rationnelle qui permettait de vivre en pensant que le pire n’était pas certain. Il y fallait la volonté de croire en cet espoir aux contours incertains. Cette volonté de croire, ce vouloir croire envers et contre tout en la vie et en faire une foi était et est resté un de mes principes fondamentaux. J’ai souvent répondu à la question de savoir comment on pouvait retrouver le désir de vivre après les camps que la seule réponse valable est qu’on n’a pas le choix.

Votre vie, Madame Veil, ne s’est pas arrêtée là. À votre retour en France, vous étiez une jeune femme.

Nous sommes rentrées Milou et moi de Birkenau, le 23 mai 1945 ; Denise était revenue de Ravensbrück un peu plus tôt, à la fin avril. Mon père et mon frère Jean sont morts en déportation, probablement au camp de concentration de Kaunas en Lituanie.

Oh, Madame Veil, chrétienne, on vous aurait béatifiée, on aurait fait de vous une sainte.

Mais, Monsieur l’Inquisiteur, je le suis devenue, mais une sainte laïque, une sainte athée. Je suis au Panthéon.

Madame Veil, après l’enfer, votre vie s’est poursuivie…

Eh bien, oui, la vie s’est poursuivie et la vie, dont je vous ai dit qu’elle était le principe de ma foi, à la fois l’objet et le moteur de mon existence, m’a poussée vers un destin inconnu. J’avais dix-huit ans quand je suis rentrée et j’ai appris alors que j’avais été reçue aux épreuves du baccalauréat. Vous voyez la vie continuait et reprenait son cours. Je me suis mise aux études de droit et de Sciences politiques. J’ai rencontré Antoine Veil, on s’est rapidement fiancés et mariés ; on avait vingt ans. Nous eûmes alors assez vite trois garçons : Jean, Nicolas et Pierre-François. J’étais décidée à travailler et en 1954, je suis entrée comme stagiaire dans la magistrature et j’ai entamé ce parcours de fonctionnaire et la vie, toujours elle, m’a conduite – par étapes – vers la politique, où j’ai inopinément atterri un matin comme ministre de la Santé. Pour certains, je présentais un triple défaut : j’étais une femme, j’étais favorable à la légalisation de l’avortement et j’étais juive. Où ai-je trouvé la force d’affronter de telles ségrégations ? Est-ce ma foi dans la vie ? J’ai donc entamé ma carrière politique par la loi qui étendait le champ de la contraception féminine en la rendant libre, secrète et gratuite. La contraception, d’une certaine façon, passait encore plus mal chez certains que l’avortement, car elle consacre la liberté des femmes et la maîtrise de leur corps ; elle en dépossède de ce fait les hommes et met en cause les mentalités ancestrales. Puis, ce fut le tour de la loi sur l’I.V.G., à laquelle on a donné mon nom. J’ai été ministre cinq ans ; c’était assez.

Et après ?

Après, la vie et le destin, les circonstances m’ont requise de poursuivre mon apostolat politique aux premières élections européennes ; députée, on m’élit à la présidence du Parlement. J’y ai passé treize ans avant de retrouver un poste de ministre de la Santé et des Affaires sociales. J’ai assumé cette fonction quelques temps et puis, j’ai abandonné la politique. À la politique, j’étais venue pour soutenir un courant de pensée… Encore une fois, le hasard, le destin se sont manifestés. Trois jours après mon abandon, j’étais proposée au Conseil Constitutionnel et ensuite, ce fut l’Académie française, où selon la tradition, je suis devenue immortelle. Et mon dernier grand engagement fut d’assurer durant des années la Présidence de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

Et pour conclure, Madame Veil, vous avez souhaité que l’on dise le kaddish sur votre tombe. N’était-ce pas un retour en religion, une façon de retrouver Dieu ?

En effet, Monsieur l’Inquisiteur, j’ai exprimé ce désir et je l’ai fait par écrit. On ne peut donc l’ignorer. Je me cite :

Mes parents, morts en déportation, m’ont laissé pour seul héritage ces valeurs humanistes que pour eux le judaïsme incarnait. De cet héritage, il ne m’est pas possible de dissocier le souvenir sans cesse présent, obsédant même, des six millions de juifs exterminés pour la seule raison qu’ils étaient Juifs. Six millions dont furent mes parents, mon frère et nombre de mes proches. Je ne peux pas me séparer d’eux. Cela suffit pour que, jusqu’à ma mort, ma judéité soit imprescriptible.

Le Kaddish sera dit sur ma tombe.

[1] Mémorielle : la vie de Simone Veil a été marquée par son séjour à Birkenau et par le sort épouvantable que les Nazis ont infligé aux Juifs. C’est à la mémoire de ce génocide impitoyablement et industriellement poursuivi que renvoie ce terme « mémoriel », c’est-à-dire relatif à la mémoire, au passé d’un pays, d’un peuple, d’un groupe social.

[2] Carlo Levi, Raoul Vaneigem, Clovis Trouille, Isaac Asimov, Jean-Sébastien Bach, Bernardino Telesio, Mark Twain, Satan, Savinien Cyrano de Bergerac, Michel Bakounine, Dario Fo, Hypatie, Cami, Dieu le Père, Émilie du Châtelet, Percy Byssche Shelley, James Morrow, Denis Diderot, Louise Michel, Jean Meslier, Alexandre Zinoviev, Edgar Morin, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Terry Pratchett, Marie Curie, Charles Darwin, Jésus, Giordano Bruno, Voltairine de Cleyre, Jacques Monod, Till Ulenspiegel

[3] Francis Blanche, in Babette s’en va-t-en guerre (1959).

[4] Simone Veil, Une Vie, Éditions Stock, Paris 2007 ; Livre de Poche, Paris 2022, 343 p.

[5] Autres livres où Simone Veil parle de sa vie : L’Aube à Birkenau, Pocket, Paris 2019, 290 p. ; La Vie après Birkenau, Pocket, Paris 2022, 154 p. ; Mes sœurs et moi, Les Arènes, Paris 2022 ; Collection Proche : 2023, 224 p. ; Seul l’espoir apaise la douleur, Flammarion/Ina, Paris 2022, J’ai Lu, 290 p.

[6] OVRAAR : voir note dans Carlo Levi.

[7] Simone Annie Liline Jacob : le prénom de Liline est celui qui est écrit sur le Bulletin de naissance de la Mairie de Nice, 15 juillet 1927. Voir : https://fr.wikipedia.org/wiki/Simone_Veil#cite_note-2 et plus précisément : Bulletin de naissance [archive].

[8] « laïque » : de façon constante, Simone Veil utilise comme synonymes les mots : laïque, « très laïque » (pour bien en préciser la portée), agnostique et athée ; athée étant le sens essentiel de ces mots et marque le détachement de la croyance, de la religion et la mise à l’écart des dieux – pluriel ou singulier.

[9] Habituellement, on parle du Peuple du Livre, c’est-à-dire la Bible ; d’où l’importance de la minuscule, qui renvoie au livre en général ; un livre désacralisé, un livre laïque : le livre, celui de tout un chacun.

[10] Simone Veil, Une Vie, op. cit., p. 16.

Post a Comment

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.